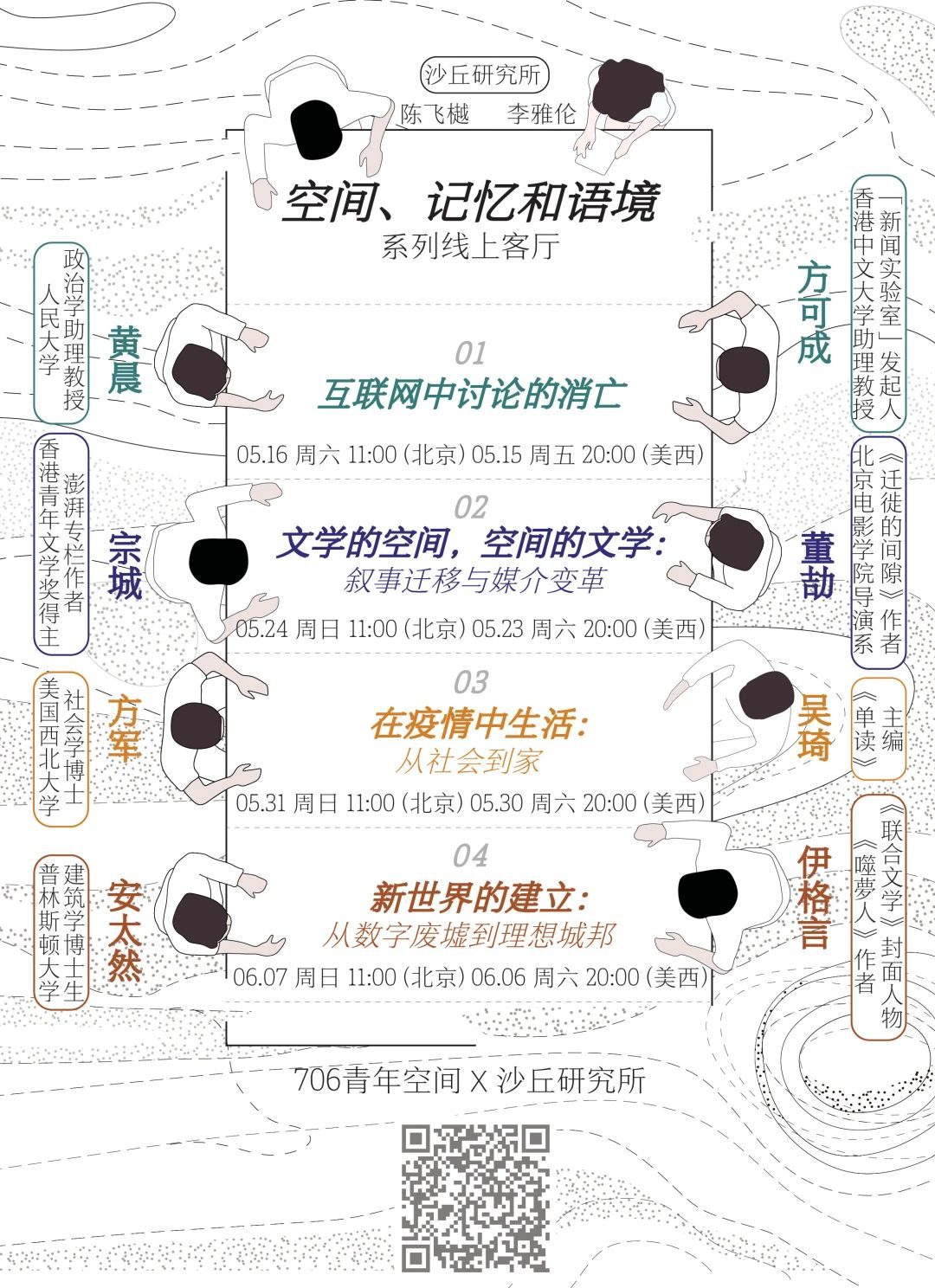

“沙丘研究所”微信公众号的联合创始人陈飞樾曾在三月末发表过一篇文章《中文互联网中“讨论”的消亡》(点击跳转),得到了很多关注。这篇文章从个人用户体验的角度出发,谈论了对微信、豆瓣等常用平台的一些思考。文章后来也引发了很多讨论。这一次,四位对谈人希望通过线上语音的方式,就这一话题进行更为广泛深入的交流,主要围绕“互联网”、“结构搭建”、“公共领域”和“讨论”这几个关键词。活动的讨论将不局限于中文互联网,而会同时关注包括西方在内的其他地区互联网中关于“讨论”和“公共环境”的问题。

整场回顾

上半场

互联网改变人类交流方式

互联网民主化幻想破灭?

权力、资本与空间话语的关系

娱乐至死?技术决定论的谬误

下半场

优质内容的传播与标准

追求学术共同体是迷信权威吗?

媒体人的社会化生存与“拱火人”

观众提问

参考文献

*括号中的引用部分,年代按照中文译本出版的日期标注

*括号中的引用部分,年代按照中文译本出版的日期标注

我们先从优质内容的传播问题说起吧,刚才问题的时候也有问到,我觉得也比较相关。对于互联网中现在的这种优质内容传播,好像有一个困难——大家可能被很多信息淹没,也不能分辨哪些是更优质的信息,优质的信息反而可能也更难传播。比方说大家的attention span(注意力持续时间)都很短。不知道方可成老师对这方面怎么看?当我们说优质信息的时候,会不会也带了一种更加精英化的,属于精英阶层的这种幻想?

是的,我自己那篇文章后面所提到的3F的一个技术——如果还有人有印象的话——首先需要说,这个不是我整理出来的。这本书叫做Censored Distraction and Diversion Inside China’s Great Firewall,作者是Margret Roberts,然后她在里面总结了这个3F原则。(Roberts, Margaret E,2018)

我觉得跟刚刚比较相关的是她的3F理论的最后一个F,叫做flooding,淹没。我们的一些信息发出来之后,会有更多的意见,它们会是求证或者是实锤,或者又是反实锤,此时不停地去提出新的理论,新的意见,新的观点,新的证据,这些最终可能让所谓的吃瓜群众无法甄别到底哪边是对的,而是好像都有点道理。在不停地施展淹没政策的情况下,很多人对这个事情感到有点麻木,疲惫了,也就不会再去follow up(跟进)了。而这也是优质内容面临的比较大的问题。

但是如果说我们不让更多的这种意见、异议发出来,那么是不是又变成过去那种主流媒体、精英阶层的垄断?这也是比较大的一个辩证关系,想听听两位老师对这方面的意见。

我是觉得,刚才有人在评论区说,我们不管去讨论什么是优质的内容,好像都很主观,最后就变成了谁有权来决定优质内容的情况了。我想说的是,就算这个事情是牵涉到主观性的,就算你很难找到绝对客观的标准,但这个事情是值得去做的。我觉得最重要的是,大家真诚地去讨论什么是好内容,是能够逐渐形成共识的。

现在的问题是,往往很多内容生产者,他不是真诚的,他就是有意去生产垃圾内容的。这种垃圾内容生产的目的有很多,一个基本的目的就是流量。

前段时间大家嘲讽一种写法:“这个什么事情到底怎么回事呢,小编今天就来带你看一下吧。哦,这个事情好像真的很奇怪,小编也不知道怎么回事。到底怎么回事呢,小编邀请大家在评论区讨论一下。”

你的生产目的都不是为了生产优质内容了,你就是去生产流量,用广告变现的。那这些人去做了,我觉得也不是说有意要污染我们的环境,无非就是赚钱的途径——这年头大家赚钱都不容,无非是这个平台和商业规则给了他们一个赚钱的途径。所以如果大家都是真诚地去生产好内容,那我想其实他背后的标准是比较容易达成共识的。

我们有时候说,不能判断好内容,所以我们就不判断了。实际上你不判断本身也是一种态度,你不选择也是一种选择。

我们举个简单例子——大家来想象一下,你如果是Google的CEO,你要来怎么决定Google的搜索结果怎么排序?如果你完全不管它,写了一个规则在那儿,大家怎么去利用这个规则都不管,最后导致的结果一定是你搜索的结果就不能看,一定是别人拼命把你的关键词匹配到自己的网站上,但是内容是很垃圾的。所以你一定有自己的选择。

Google去年就做了一个选择,它就是大幅度地提高原创的、优质的这些新闻媒体的排序程度。那当然会有一些争议呀,可能说老搜出来是《纽约时报》的内容,《纽约时报》在里面就占便宜了对吧。但是我觉得你如果在这两个场景进行比较,会发现后一种场景显然是更好的。

我认为另外一方面是这里面不光涉及到人,随着自然语言处理能力的发展,我觉得是能找到一些机器处理的方式,比如说要去判断一个句子的复杂程度、重复程度,要去判断一段内容它本身表达的这种意义的多元性,我认为是可以去训练的,训练这个机器在一定程度上对于这段内容的识别,同时可以建立一些标准,去规范个体所使用的复杂程度、激烈的程度、极端的程度等等。

因而我认为在这方面,机器与人的配合是有可能实现的。这背后的道理是取决于你是否真诚地追求这个问题:只要你是去真诚地追求这件事情,那么我相信一定会有很大的进步空间。

在我们所谓的讨论中,我们的出发点是希望这个讨论越来越好,越来越朝向良善的方向。所以其实我们要理解到,并不是每一个运营人、每一个内容制造商,他都怀着这样的一个美好的目的。有很多人——我们不能把他们说成是邪恶的,正像刚刚方可成老师说的那样,他们需要去谋生、需要通过这个广告来变现、需要这个流量,于是他们或许就是要去这么干。但技术或许能够帮助我们改善现状,不管是在排序上,还是对内容进行一个甄别。那么是否可能会通过这种处理,让我们的优质内容更多地出现在更前面的位置,然后去筛选一些我们所谓的文字垃圾呢?

我认为你们对这个问题的语气还是很审慎谦卑的。我觉得提倡优质内容不是精英主义,反而要理直气壮地提倡。为什么呢?在你刚提到的在19世纪以前就只有少数人有资格有能力,甚至有血统有职位来传播信息,这其实是现代化之前的非平等社会的现象;而我们现在是什么,是我们现在虽然提供优质内容去传播,要去除劣质内容,但是因为你的知识、你的能力、你生产的产品劣质而被鄙视、被淘汰,这不叫歧视,也不叫精英主义。

我们每个人都有同样的资格,同样的准入,同样的机会去高考或是申请留学上大学,然后如果你和我们,在同样的这个市场里,你去写老营销号体,而我去写好的,那这个东西就不是在传统社会那样因为血缘和身份歧视你了,而是我们程序公正地、根据专业共同体内部的标准或者是根据优质内容的标准来淘汰的,那么这是公正的而不是精英主义的。我们号召所有的人去做,是因为所有的人现在都有资格,而不是只有一部分人,但最终做成的、做的最优质的只有一部分人,相当于全班所有人公正地一起考试,得100分的只有那么一两个人,但我们不会觉得不公平,对不对?如果不让你考试,你才会觉得不公平。

考得好不好就另说,所以我觉得这跟好好学习、天天向上是一样的,我们是倡导一个优质内容的社会、一个好的中文互联网,这不是精英主义,我们也没有必要在民粹主义和喊麦主义面前这样,我们应该理直气壮,我们是为了大家好、为了身边的朋友好。

第二个谈到优质内容的标准,实际是有关“程序公正”的。程序公平,但结果不一定公正。那怎么确立一个优质内容的标准?我认为评判的标准还是按照我们之前的三分法。

第一,不能是由权力来批判。不能谁力量大谁就行,那这个东西就跟内容无关了,相当于最原始的丛林逻辑,“打一架谁猛谁就是对的”谁的内容就是对的,人类文明建立以后,其实我们从柏拉图、孔子之后就开始思考这个方式其实是不对的,我们要思考什么是善,什么是好。

第二是:不能是资本说了算。比如不能谁有钱谁就说了算,有钱只是对于他投资和经营技巧的回报,而不是在其他方面。我们政治社会学中有一个词叫做堵塞原则,是说你在这个领域很成功,但你并不能够把这个领域的优势和特权随意带到另外一个领域。

第三种方法,我们要有规范。规范是来自不同的行业、不同的学术共同体、行业共同体。比如在流行音乐界里面,在杨坤和惊雷的事情中最有评判标准的。当然,杨坤在大陆也很有评判资格的,但是这个资格学术共同体也不是绝对的。谁在学术共同体里边贡献更大更受认可,那么他定义的优质内容就是有理由的。比如让玛丽亚·凯莉来,她在流行音乐界里面的话语权肯定比杨坤的更大,杨坤肯定就会跟我们一样说:来,玛大师,你教我们怎么唱?什么是优质的音乐内容?

无论是音乐、学术、建筑还是传媒,在各个行业中,我认为最重要的就是建立我们的学术共同体。一个比较公正的学术共同体,三百六十行、行行出状元——搬砖的也有搬砖的技巧,也有搬砖机械化的大师,人家也是可以在事业上很成功的人。

如果以行业共同体来确立标准,我相信会对当下的反智主义和民粹主义的倾向改善很多,当然这也需要政治经济环境的容忍。我看到有好几个评论说这是迷信权威,这跟我之前讲的就有矛盾,这个不叫迷信权威,因为刚刚我在讲迷信权威时就举过例子,比如我和方老师这样的年轻人跟导师、领导这样的老教授进行比较,如果我们看谁摆的学术论据对,就信谁的,那么这就叫理性论证而不叫迷信。迷信权威指的是基于他的身份,而不是基于程序公正所提供的论证内容,基于他的领导、年龄等,这才是迷信权威。

迷,就是非理性,而理性论证就不是。比如我们假设Jessie J、玛丽亚·凯莉那场唱砸了,我们还觉得她唱得好,那叫迷信权威;好就好、砸就砸,这叫理性论证。

还有一点就是,我们确实认为这个不能算迷信权威,但是我们知道,在各种各样的共同体里面,存在着某种程度上的“霸权”,hegemony(安东尼奥·葛兰西,2016),这确实还是可能存在的。你说大家应该通过什么样的理性去判断?也许你判断的思维模式是你的导师告诉你的,所以这背后确实还是有一定缺陷的。我想一个共同体的确立,它本身以及在共同里里面的讨论和在这个共同体里面的讨论,不可能是完美的。所以我们要学着在共同体里面鼓励那些更弱势的人,更年轻的人、更异端的人、更边缘的人,能够给到他们足够的空间去反抗。我认为这才是一个健康的共同体,所以我觉得共同体本身也不应该是一个固化的存在。

我和两位还是有一点不同意见,我认为大家忽视了近几年传媒行业的一个本质的变化是传统严肃媒体的衰落,主要受到市场和技术的影响,

最近川普上来之后,像华盛顿邮报等的生存情况就好很多。但之前是非常差的,这意味着如果如刚刚两位老师所说的同业的这种共同体的价值判断丧失了之后,那剩下的就完全是靠市场吗?但市场在媒体领域里并不能够解决所有问题,因为人是一个非常不理性的动物,尤其当你的stake(赌注风险)非常低的时候。(当人)参与市场行为时,是拿真金白银去买一个东西,如果你判断错了,买错了一件东西,你会受到Punish(惩罚),但你信错了一件东西,你不会受到punish的。

所以在公共的舆论环境当中,人是很容易被带偏的。比如说在美国以前的(舆论)环境(中),在三大报、五大报中发布,如果你发了一个假的消息,是一个非常大的reputation cost (名誉成本)。其次,现在上面又不让你去做比较有信息量的报道,这是一个很本质的问题。作为媒体人,我们自己的理性选择又是什么?我们可以像方老师一样我们去读书,我们去念书做博士当老师,这是另外一个说真话的方式;那还有一个方式是我们自己写公众号、自己赚钱。

根据一些研究,如果你做的是一个很大的团队,像做一个公众号或者一个自媒体——这可以维持一个200人的队伍——那么这200人的工作做的主要并不是采编、并不是去实地地问别人发生了什么事、并不是像《纽约客》《纽约时报》做的那样,具体去看世界上发生了什么事情。这200人事实上是在写评论,他们写得非常好、写得很有洞见,变成10万+。实际上,这只是opinion。

每一次舆论事件的发生,都会出现无数的opinion在进行不断地重复。但这并不能增加这个信息本身的质量,这是我们遇到的最大的问题。我不认为这是新闻的民主化可以解决的问题。当然为什么我们看到有些同学会有些感觉,这取决于你在政治光谱在哪里。

国内极化的程度其实并没有美国的高,我感觉这还是因为存在一定干预。它虽然干预掉了很多像方老师这样优质的账号,但同时也干预掉了特别糟糕的一些传谣的、像美国的Alex Jones这样的传媒人。另外,我们的政治是比较同一化的,是坚持党的领导的。媒体为了迎合主流,而主流仍然是被国家主流媒体所带着走的。大家在投票这件事情可以看到,我们老百姓是比美国要同质许多的。所以我们在媒体场域中看到是有不同的看法,再加上你左边掐掉一部分,右边再掐掉一部分,又会变得同质化。

留下优质的内容是非常困难的,因为如果你是真的有实力的媒体,或者有新闻理想的媒体,优质内容是做不了的,而小的号不是你们不愿意做,而是你不可能派一个团队去到武汉或者到哪里找一个宾馆待很久。这是我认为这个问题的本质所在,我也不觉得会有一个很好的处理。

所以经济学家刚才给了一些经济学方面的分析,认为新闻它本身不是一个好的business,至少在我们这个年代不是一个好的business,那可能也没有办法让它成为一个好的归宿,我不知道这是不是刚才徐佚青老师在这里做了这样一个结论性质的看法。

我是一个比较悲观的人,最近发生的这些事情也让我越来越悲观。我只是传达一个我从王朔老师听来的信息,他对市场结构的理解是我之前不知道的,我之前并不知道媒体的stick cost 在新闻采编的过程当中会起到这么重要的作用。我觉得经济的力量还是很重要。另外一个是关于人性的,我之前的一位老师做过一个研究,他叫Adam Breaski——最近有很多人问为什么美国人信谣传谣这么厉害、认为比尔·盖茨是大阴谋家、COVID-19根本不是什么事等等。而他的研究发现,在你被传谣且信谣后,再想要辟谣是非常困难的,可能再花十倍的代价都辟不了谣。

目前唯一有效的辟谣的方式是让一个你已经信任的人来告诉你这是不对的。比如说某人是共和党的选民或者特朗普的忠粉,相信了Alex Jones的谣言——COVID-19是比尔·盖茨的阴谋、是中国搞出来的。要让此人不再相信这种谣言,民主党说再多东西也没有。一定要让特朗普本人或是Alex Jones这样的人亲自站出来告诉你这是假的,才有可能扳回一点点。人性就是这样的。在这个时代,如何能够提高你获取信息的质量?对于社会中的个体,如果你自己足够用心(attentive),想办法去找那些比较可靠的信源,是有可能的。但对于全社会,能否达到这种状态我是有点悲观的。

我想补充一点,举一个会花大投入进行调查报道的例子。今年获得普利策新闻奖最大奖——公共服务奖——的获奖者是一个阿拉斯加当地发行量很小的报纸,但它与ProPublica(一个非营利性的调查新闻媒体)合作。记者出差、花费一两年的时间调查,其中所有的经费资源都由ProPublica提供的。那ProPublica的钱哪来的呢?是基金会提供的。

我们看到,现在在美国的一个明显趋势是:美国新闻媒体行业逐渐分成了两种方式。一种是读者付费支持的比如《纽约时报》之类的依靠大量读者的订阅持续产出优质新闻;另一种则是基金会支持而获得资金。这些基金会不是为了赚钱,而就是想把钱用在产生社会影响力方面,所以这样也能促进产生一批优质内容。除此之外,依靠流量付费广告这种传统模式支持的商业性质的网站和媒体确实质量是越来越差了。

我对刚才徐老师的一些讨论有很深的同感。在我们的文章发到机核网之后,有一条高赞评论是:“戏说正在蚕食所剩无几的庄重。”这一点也许跟刚才所提,资本的规则——它所制定的(规则)对于内容的选取——有很大相关性,也就是说我们是否在做一件非常吃力不讨好的事情。

如果我们根据资本的规则做事,那可能这方面优质内容生产确实很难的。正如刚才徐老师所提,自媒体的一个常见做法是把一个已经报道出来的事件进行评论。我听过一个词叫“拱火人”,指的便是一些做自媒体的团队。他们不负责挖掘真相、不负责报道事实,去做一些吃力不讨好的事情,而是把已经被曝光的事情做一个意见或情绪上的附加。这个说法就好像是已经燃起来的火焰,他们只是加入了更多的燃料。

他们并没有真正的创造,而只是负责将内容来回搬运。我们可能更多地需要前面一种,去更多地做一些吃力不讨好的事情。但如果我们只是仰赖资本规则,或许优质内容的产生还是非常困难。当我们所有的最杰出的头脑都没有在做这件事情(产生优质和严肃的内容)之后,讨论的环境将更像徐老师所说:传媒的严肃内容在不断失落下去。这是我们的感受,不知黄老师对此是否有一些看法。

首先我也赞同这个悲观的结论,毕竟网络环境不可能完全像启蒙时代那样马上变好。不过比较地看呢,信谣传谣这件事,是在古代就有呢,还是随着互联网和现代信息社会的诞生才有呢?实际上当然就是古代就有。根据认知科学的观点,用卡尼曼的概念来说,所谓”系统1“——也就是基于感性的直接判断。比如说看到小布什认为亲切——(是优先于理性大脑的)。因此民主党不论如何宣扬政策理性,有些人至始至终会给小布什投票。从本能上讲,感性系统是优先的,而理性判断的系统是居后的。而且只有对于我们这些知识专家或者我刚刚说的共同体内部的人才会产生理性系统的力量压倒感性系统的力量。这是人类甚至说可能从有细胞生物以来——46亿年都如此的规律。所以没必要特别悲观,因为这种状态从古至今一直存在。

另一方面,比如说在今天这样的讨论会中,能够听到方老师和徐老师的讲话,同时看到有许多高质量的提问,在某些领域中的某些信息相对的能暂时变得好一些,那我就会觉得值得高兴。你们看,反倒是我这个在北京每天有各种限制,连公众号也不敢开的人,比较乐观。所以我觉得,未来咱们大家的、是中国青年的。很多坏事其实人类一直有,所以也没必要一直太过悲观。

互联网上出现的公共空间讨论有没有间接增加participation(参与),还是由于权力自上至下使得互联网成为了宣传工具而掩盖了不同的声音?公共空间下平行的、公开的讨论有没有变得更多,或者是更多样了还是更统一化了?

我回答两点。第一,互联网中讨论参与的多与少一定要靠定量研究。社会科学里面我们讲的定性研究,是只能说明深度,说明不了全局的,我们要问全局性的多还是少,只有靠对中国或者全世界的一个统计调查。而这样的统计调查,目前好像还不存在,因为学者是拿不到这样的大数据的。能拿到这样的大数据的也许只有中央政府,但中央政府一般不会做我们这个意义上的研究。这是难以回答的。

第二,根据我的感受,虽然我们天天批判,但是现代化绝对还是一个大体上向好的趋势。我虽然看不到平等讨论的数据,但是可以看到别的数据,从而就此推论。

比如说古代,无论是大家人人读圣贤书的科举时代,还是西方的沙龙时代,文盲率大概都是90%以上的。首先,说话,包括参与的人,基本上是没有女性的,其次,只是男性中的很少一部分才能识字,或者掌握官话。就算你反驳说,我们是说话而不是靠写字。但掌握官话,就是所谓中国的普通话和欧洲的标准法语英语,也是近代的国家构建、现代民族国家诞生以后才统一的现象。无论是说话、写字还是上折子,都是少数人的权利。

从参与的主体性来看肯定增多了,但是直接的数据我不好说。我总体的判断是向上的。我们不能因噎废食,觉得有各种这个那个我们就把它和谐掉,那肯定不对了。

关于这方面的社会科学研究,首先我觉得我们很难一概地说互联网是否促进了政治参与,因为这是个特别大的概念。

我们说互联网,现在互联网是一切了,你到底说的是哪种互联网,你到底说的是哪个平台,哪一种平台;你到底说的是in general的所有的政治参与,还是说在某一次具体的集体行动当中的参与,可能结果都是不一样的。

但在一些事情当中,互联网确实促进了参与。比如说十几年前的厦门的PX事件,当时大家通过网络发帖,通过博客,通过手机短信联系,可能在很大程度上促进了大家去网上、在线下聚集反对这个项目。

但是在另外一些情况下,又能找到相反的证据,说明它背后可能是形成了一种替代性的满足。让大家觉得在网上,是一种解压阀的效应,在网上骂几句,就不会再有去线下参与的动力了。所以我想本身它里面的关系应该是挺复杂的,需要具体到某一个具体的事件,以及某一种具体的平台中间去研究。

两位老师怎么看待运用举报这种所谓公权力排除异见的方式,这是不是也是一种消亡的表现?

之前有人举过一个例子:“上海文学”公众号。如果想要让它消失,就可以用举报的方式,而且是明码标价。他贴出来不同的截屏,有不同商家去接这个活。有240块钱的,保证在48小时内,通过举报的方式让它永久关停,或者说有700块钱的、还有多少的。

这其实会让你觉得有点不寒而栗。别人这么长时间的一个辛苦积累,你可以因为个人化的、一时的、主观的情绪,花一点钱,就可以让它的内容永远地从互联网上消失掉了。

举报这个行为,是现在很“显学”的,很多东西或许可以放到台面上说一下,但是到哪个程度我们就不知道了。

其实如果举报到达了一定大量的程度,不管里面有没有道理,可能有关方面都是需要去回应的。但是在这样一个过程中间,你回应的方式,可能是需要到达一定的量之后,才需要去回应。这个其实更多的,我觉得跟政治的结构是有关系的,特别是比如你去举一些比较敏感的议题作为理由,那可能就更容易得到回应。

首先我的个人身份,我是一直活动在专业学术这个圈子里的。公共传媒,公共思想这个圈子,我也很钦佩方老师等诸位前辈和朋友的勇气。我一直不敢碰,我怕的就是这个事。所以我看有人问我有没有公共平台——没有!我就在人大政治系教书。但是我愿意到一些我相信的、能够获得知识的地方去,比如你们这里。我有时间的话,肯定会多来的。当然我的东西基本都会发在学术期刊上面。

我也给你们一个避免敏感的好方法,因为我们天天写学术论文就这样的——我们谈的是世界性的现象,不是谈现在。从古到今,比如说你们看过《1984》(乔治·奥威尔,2010),那里面说的可是别的国家,还有这个告密的事情,在孔子孟子时代就有了,秦始皇时代,大家都知道的。罗马帝国的尼禄那些都搞过这种事。

这有一个通则:但凡是缺乏信息自由,或者没有以良善的法律来管,法不禁止即自由。当法律禁止某些东西,比如散播杀人恐怖活动,那还是应该处理的。

我觉得这是一个世界性的现象,所以他背后还是需要相对自由的社会,或者相对法治的政府更多一些,这种现象就能更少一些,也不是一国或者一时的事情。

第三点,刚刚也讲到,有些东西其实是要管的。我们应当把“举报”和“告密”区分开来。在任何自由社会或者健康的一个社会,比如刚刚说的杀人,还有青少年色情犯罪、恐怖主义这些,公民当然是有依法向法院投诉的权利的。

举报和告密的区别在哪?第一,要靠法,尤其是依靠的法律是一个现代的、良善的、保证人权的法,。第二,举报的受理者应该是司法部门,而不是随便一个行政部门,像微信却以资本力量有了这个权利。如果都有这样的权力,那社会的法制和国家建构就相当于没有。谁有权力?权力、资本的拥有者大大小小,都能够擅用权。我觉得这是法治社会的举报和专制社会的告密的基本区别。我们不是什么都乱说,我们只是想往更良善的方向发展。

我觉得黄晨老师和方可成老师说得都很好。我把自己当成一个微观层面上的用户本身,我其实觉得有一点很重要,大家需要去理解:我不同意你的看法,但是我并不是非要消灭你。因异见而消灭是一个非常暴力的逻辑。我们第一是要理解:结构搭建肯定对我们的行为和思维方式有影响;第二,我们也不要完全一味地摘掉自己的责任,认为自己是一个独立、无奈的用户,所有东西都被逼迫着走的、免责的。我们也要意识到自己作为个体,要了解一些有关于讨论的基本素养:我不同意你,但我不一定非要让你消灭掉。我觉得如果更多人理解这一点,讨论环境会更良善一些。

怎么判断互联网中匿名化应用的价值,是对隐私的保护还是会助长灰色犯罪?

我之前的文章也有谈到关于匿名化的东西,因为我们刚好在互联网方兴未艾的一段时间,大家对匿名化这个东西有乌托邦式的幻想:越匿名越好。就像我们之前说的,磨掉一些性别、年龄、头衔或者地域。匿名化是不是更容易让人去发言呢?

如果我们在十九世纪的咖啡馆,一个农民听见那些知识精英在聊天,他很想进来说两句,如果有匿名化给他戴着网络形象进来,他说不定能说得很好,那大家就不会因为他的身份去评判他。但后面发现,匿名化似乎也助长了一些灰色犯罪?

这背后其实有很多,不光是你刚刚说的犯罪的问题,其实更多我们看到的是在公共讨论当中,因为大家是匿名的情况,这种incivility(无礼)、不文明的人身攻击的现象,实际上是更严重的。

那之前微博上我有一个朋友叫北大飞,他在微博上一直说的事情就是,呼吁微博取消掉评论区,所有人在发评论的时候都只能转发来评论,不能在别人底下评论。他为什么这么设计呢?因为你转发的东西肯定会出现在自己页面的时间线上面。所以你去骂了别人,比如说到处去骂那四个字母给所有你不喜欢的人,那这样一来,你自己的时间线就全变成这四个字母了,在一定程度上让你的visibility(可见度)更强了。特别是如果在(visibility)更强的背后有实名制,比如Facebook是强制你实名的,在这样的情况下,大家去用不文明的、不理性的发言的动力就会小很多了。这是一个方面。

其实我们之前关注方可成老师也是通过Matters,其实Matters搭建就是有意地增长了这一点的。我们发现在动态这一个section里面是能够看见你关注的用户最近发布的文章是什么,同时也会说你关注的用户最近评论了别人什么。因为很多人会假说,在社交媒体上面有一个品位表演,也就是我想要去在这个平台上面塑造自己的形象(欧文·戈夫曼,2016)。它会让你意识到,不仅你发布的东西是你形象的一部分,你去别人的那个地方评论的是什么,也是一部分。所以把这个东西放出来,可能匿名化的负面效果会更小一点。也是一个很好的说明吧。

归根到底就是去增加你的一个accountability(承担责任的程度),你需要对这样一个公共空间负责任。我们现在最不好的情况,就是你去破坏公共讨论的行为,你去骂别人的行为,你不需要对此负责的。那比如说稍微讨论一些敏感的话题,你确实需要为此负责。就算你用了匿名,你用了加密技术,可能有关方面也能找到你是谁。所以我们有时候是集合了匿名和不匿名的两种特性中间最差的部分,体现在了我们的环境中。

“现在在这里讨论,和换个时间换个空间讨论,是不是会不一样?” 讨论环境和讨论方式对讨论本身的影响大吗?

肯定会有影响,我举一个比较积极的例子,就是现在我们的形式,比较好一面,就体现在我们的聊天室讨论区里面。如果大家坐在一间教室里,你们是不能说话的,没有办法互相交流的,否则会吵到大家。这个聊天室给了大家一个参与感,不光是信息上的:有人提供了信息观点大家可以互相学习。另外也是有参与感和仪式感在里面,大家会认可参与到这类公共讨论的重要性。我举这个例子是因为我正在做一个研究,关于直播中大家不停发弹幕发评论会对大家有什么影响。

最近十年有一个潮流,叫flipping the classroom。也就是说,在一节90分钟的课堂上我只讲15分钟,之后给大家留作业,有问题再回来问。我觉得这是比较好的方式。

具体这个网络和线下相比,当然还是线下更好,有些话在面对5个人和面对6-700百个人说出来的感觉会不一样。目前有一个特别好的情况,我认为也是学术的民主化行为,是原本只能在个别学校一些学校听到的讲座,现在所有的同学都能通过网络听到。我觉得在疫情结束后,这种现象有可能会延续下去。

我们的看法一样,当面讨论一定会比在网上会讨论更深入,但同时提问和参与的人相比之下会少很多。我认为线上和线下可以结合起来,观众可以通过弹幕等提问,而主持人和嘉宾需要在面对面谈话的情况下才能更放松。与此同时,这种方法可以把封闭在校园里的东西分享给更多的人。

从空间或者建筑学的角度来看,许多名词,比如网络、平台,都是空间上的隐喻。因为人本身还是空间的动物,所以人的创作仍然带有很多空间的状态。比方说现在的聊天室,屏幕会及时切换到说话者的界面,这很像我们的意识世界,我们的专注力会放在说话人的身上。虚拟空间和现实空间的界限没有那么强烈。同时并不是进入互联网以后,原本的实体空间、建筑学、社会学都没有用了。

就像我们之前说的,我们更多把它想象成网络,一种强烈的交互。但我们07年是有一个转向的,就是把它更多的比作一个平台,让其实大家就会把它想象成一个很开阔的好像一个很开敞的,但实际上它只是一个展示和观看之间的关系,包括谁可以站在平台上,谁是在平台下去观看的。平台本身建立他就是带有某种权力制度,然后带有某种人为的塑造的不是非常自然的状态。

我认为一个学界里面的趋向,是过去人们将线上与线下分开,但现在大家渐渐意识到网络不是虚拟的而是非常实在,甚至是一种非常物质性的存在。似乎看上去看不见摸不着,但背后有相当物质性存在。一个例子,刚才你们谈到比喻,我一开始想到网络的比喻是云。

提到云端、云存储,会联想到飘在空中的美丽白云。但实际上云存在于中国的贵州以及美国的一些沙漠里,它是一个巨大的服务器,发出巨大的噪声和能量,同时需要很多空调给它降温,造成严重气候影响。所以我们使用互联网比喻时,要警惕这个比喻是否被创造出来,去有意地美化、遮蔽了一些背后实质性东西的存在。

我更愿意用一个历史学家弗格森的书名《广场与高塔》(尼尔.弗格森,2020)来解释。无论是与人打交道,还是传播信息,都有两种方式——一个平面化一个组织化。我觉得两者可能都是必要的。有些时候,高塔式的传播——比如说上课教基础知识——那肯定是效率最高的。比如说在讲本科生导论时,是不需要讨论的,因为在政治系里面,很多人才刚高中毕业,对什么是现代政治科学肯定是一无所知。

这个时候要以我讲的为主。所以我们本科的课往往称之为lecture。但像硕士课,或者今天的学术会议,可能是广场式的收益更大而成本更低,尤其是交易成本更低,所以研究生课采取workshop和seminar更好。我认为还是根据不同议题,和大家想要获取信息的不同阶段和深度来判断哪种传播形式最高效。其实许多前辈学者已经对如何做信息沟通能得出最高的收益,大家感兴趣可以去搜这样的研究成果。

* 本期推送内容有删减,此后推出的播客内容会有相对更完整的内容发放

* 因为微信公众平台不支持外部链接,部分地址以下划线标出,可在浏览器复制粘贴打开。

[1] 中文互联网中“讨论”的消亡.微信公众号“沙丘研究所”(点击可跳转)

[2] [加]哈罗德.伊尼斯 著.何道宽 译.传播的偏向[M].北京:中国传媒大学出版社,2013.

[3] [德]尤尔根.哈贝马斯 著.曹卫东,王晓珏,刘北城,宋伟杰 译.公共领域的结构转型[M].学林出版社,1999.

[4] [美] 威利斯·巴恩斯通 编.西川 译.博尔赫斯谈话录[M].广西师范大学出版社,2014.

[5] 搜索引擎百度已死.新闻实验室.转自虎嗅网:https://www.huxiu.com/article/282406.html.[2020.05.22]

[6] Tichenor,Phillip J.,George A. Donohue,and Clarice N.Olien."Mass media flow and differential growth in knowledge." Public opinion quarterly ,1970.

[7] 包亚明 译.文化资本与社会炼金术.[M].上海人民出版社,1997.

[8] [美]尼尔.波兹曼 著.章艳 译.娱乐至死[M].桂林:广西师范大学出版社,2011.

[9] [美]凯斯.R.桑斯坦.毕竞悦译.信息乌托邦:众人如何生产知识[M].北京:法律出版社,2008.

[10] 方可成.算法导致“茧房”和“回音室”?学术研究的结果可能和你想象的不一样[Z/OL],(2019-07-02).[2020-05-19].https://zhuanlan.zhihu.com/p/71844281.

[11] Sesame Street Season 1(1969) 芝麻街 第一季.美:https://www.douban.com/doubanapp/dispatch/movie/2153585.

[12] [加]马歇尔.麦克卢汉 著.何道宽 译.理解媒介:论人的延伸[M].南京:译林出版社,2019.

[13] [法]米歇尔·福柯 著 刘北成 杨远婴 译.规训与惩罚[M].北京:生活·读者·新知三联书店,2003.

[14] [英]乔治·奥威尔 著 刘绍铭 译.1984[M].北京十月文艺出版社,2010.

[15] [美] 欧文·戈夫曼 著 冯钢 译.日常生活中的自我呈现[M].北京大学出版社,2008.

[16] Roberts, Margaret E. Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall [M]. Princeton University Press,2018.

[17] [意]安东尼奥·葛兰西 著 曹雷雨 姜丽 张跣 译.狱中札记[M].河南:河南大学出版社,2016.

[18] [英]尼尔.弗格森 著.周逵 译.广场与高塔[M].北京:中信出版社,2020.

[美]尼尔.波兹曼 著.何道宽 译.技术垄断:文化向技术投降[M].北京:北京大学出版社. 2007.

[英]阿道司.赫胥黎 著.王波 译.美丽新世界[M].重庆:重庆出版社,2005.

[加]保罗.海尔,戴维.克劳利 著.董璐,何道宽,王树国 译.传播的历史:技术、文化和社会[M].北京:北京大学出版社,2011.

[法]让.诺埃尔.卡普费雷 著.郑若麟 译.谣言:世界最古老的传媒[M].上海:上海人民出版社,2008.

[美]托马斯·索维尔.张亚月 著,梁兴国 译.知识分子与社会[M].北京:中信出版社,2013.

[美]理查德·A.波斯纳 著.徐昕 译.公共知识分子[M].北京:中国政法大学出版社,2002.

[美] 孔飞力 著. 陈兼 刘昶 译.叫魂:1768年中国妖术大恐慌[M].上海:三联书店有限公司,2014.

[美] 戴维·斯沃茨 著 陶东风 译.文化与权力:布尔迪厄的社会学[M].上海:世纪出版集团,2012.

[法] 皮埃尔·布尔迪厄.区分:判断力的社会批判[M].北京:商务印书馆,2015.

[美] 杨国斌 著 邓燕华 译.连线力:中国网民在行动[M].广西:广西师范大学出版社,2013.

[英]约翰.米尔顿.吴之椿译.论出版自由[M].北京:商务印书馆,1989.

[中]黄晨.从“人民民主”到“中国模式”:当代中国民主观念的演变(1978-2008)[D]北京:中国人民大学国际关系学院,2016.

[美] 丹尼尔.卡尼曼.胡晓姣,李爱民,何梦莹译.思考,快与慢[M],北京:中信出版社,2012.

[美] 奥尔波特.刘水平,梁元元,黄鹂.谣言心理学[M],沈阳:辽宁教育出版社,2003.

[法] 米歇尔·福柯 著 刘北成 杨远婴 译.疯癫与文明[M],北京:生活·读者·新知三联书店,2012.

[英]彼得·伯克著、陈志宏等译:知识社会史(上、下),浙江大学出版社,2016

北岛.时间的玫瑰.[M],北京:中国文史出版社,2005.

Bucher, Taina. If...Then: Algorithmic Power and Politics [M]. NEW YORK: Oxford University Press, 2018.

Pippa Norris.Civic Engagement,Information Poverty, and the Internet Worldwide[M].Cambridge University Press,2001.

Jonathan Wolff .An Introduction to Political Philosophy[M].Oxford University Press.

Kello, Lucas. The Virtual Weapon and International Order [M]. NEW HAVEN; LONDON: Yale University Press, 2017.

Tony Zhiyang Lin,Xiaoli Tian. Audience Design and Context Discrepancy: How Online Debates Lead to Opinion Polarization[J]. Symbolic Interaction,2019,42(1). Available at: http://www.360doc.com/content/18/1119/09/10134696_795823967.shtml.

PRINCETON; OXFORD: Princeton University Press, 2018.

Timothy Cheek. The Intellectual in Modern Chinese History. New York: Cambridge University Press, 2016

Zhidong Hao. Intellectuals at A Crossroads: The Changing Politics of China’s Knowledge Workers. New York: State University of New York Press, 2003

706青年空间是一个理想主义者的乌托邦,始于北京五道口一个可以打地铺的图书馆,无数热情且开放的年轻人在这里聚集、住宿、讨论和探索生活的更多可能性。

沙丘研究所是一个年轻的线上组织,作为研究生的我们在这里发布一些原创内容,从空间的角度认识世界。

嘉宾:方可成

香港中文大学新闻与传播学院助理教授,美国宾夕法尼亚大学博士,“政见CNPolitics”和“新闻实验室”发起人,曾任《南方周末》记者。

嘉宾:黄 晨

中国人民大学国际关系学院政治学系助理教授, 中国人民大学-哥伦比亚大学联合培养博士,主要研究兴趣为中国政治、知识社会学。

对谈人(主持):陈飞樾

麻省理工学院建筑与城市学研究生(SMArchS Urbansim),沙丘研究所的联合创始人。

对谈人(主持):李雅伦

是哈佛大学建筑学研究生(M.Arch II),雪城大学建筑学学士,辅修哲学,沙丘研究所联合创始人。

场记校稿人:Chengyao,阿宋,Xin,Manakamana,Yuxiao,维芸,树上的男爵,江海寄余生,椰叔,Beatrix,Leonardo,维尼

终审:洪涛,思文,Jiayin

书目整理:jiaqi,吴美仪,黄纯绎,Joey

技术:刘梦雅、汪行健

回顾文案:Jiayin