《牯岭街少年杀人事件》,一个娓娓道来、徐徐展开的,迷人又相当痛楚的故事。从这个故事开始,作为少年童星的张震闪亮登场,吸引人们的目光,开始了他耀眼的银幕生涯。

三十年后,张震依然“感谢杨德昌导演”,“因为有他的这份教导,我会继续走下去”。本文来自活字文化策划出品的“52倍人生——戴锦华大师电影课”,听北京大学教授戴锦华为我们讲解《牯岭街少年杀人事件》。

今天分享杨德昌导演的《牯岭街少年杀人事件》。这是他1991年的作品。据我所知这是一个深受中国电影观众喜爱的影片,我们对它的喜爱程度超出了这部影片在国际上所受到的评价。我们对它情有独钟。

这也是我深爱的一部影片,在我的感知当中,如果一定要给它一个分类的话,它大概是一部非常出色的作者电影,同时它又是一部小说式电影。

《牯岭街少年杀人事件》海报

整个电影非常成功地向我们勾勒了60年代,准确地说是这个悲剧性的、真实的犯罪事件发生的1961年的台湾社会画卷,也可以说,它准确地通过一个少年的视点向我们展现了戒严时期,在白色恐怖之下处在与世界完全隔绝当中的台湾,以及那里人们的经历。同时,在这样一个大背景、一个时代的氛围当中,导演成功地给我们提供了一部青春电影,而在这儿,它同时呼应着60年代青春这个词成为了整个世界的主旋律,同时这个词的含义也在世界范围之内被完全改变了。

所谓青春,所谓青春期,这个大家都非常熟悉而且认为是一种基本的生命事实的概念,其实不过是20世纪60年代的一个发明。当时的美国总统约翰逊,可以说对这个发明拥有专有权。他命名了青春、青春期,于是人们关于青春的想象整体地改变。此前所谓的青春是美好的、浪漫的,是花季雨季这样的想象。著名的英国作家康拉德有一部作品叫《青春阴影线》,而这道“青春阴影线”其实是划定在我们将临30岁的时候。

而60年代所发明的这个“青春”将青春期的概念整体地下移,变成了13岁,也许到18岁,也许到20岁的这样一个叫做“生命如同化冻的沼泽”一样的时期。青春不再是一个美好的诗意的概念,相反变成了“青春残酷物语”。青春是对着沼泽的涉渡,或者说青春期成了一个骚乱、痛苦、无助、绝望和荒芜的时期。

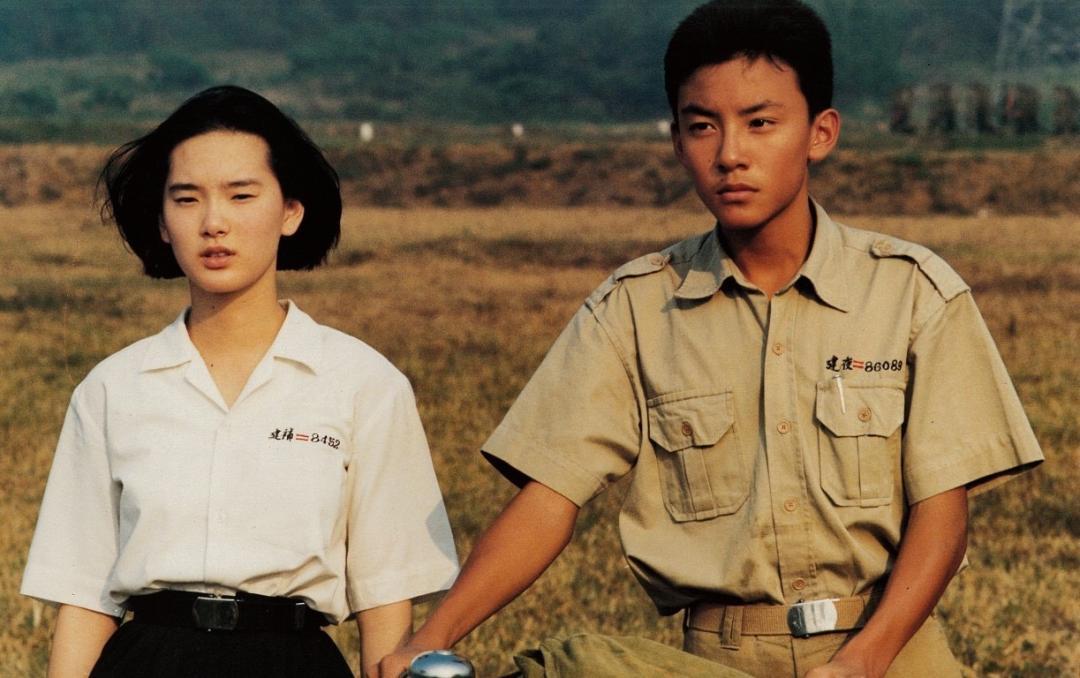

《牯岭街少年杀人事件》剧照

在杨德昌这部杰作当中,戒严时代的残酷、暴烈、苍白、赤裸的社会氛围,与电影中的主人公所经历的一段极端痛苦、惨烈的青春经验非常巧妙地、非常准确地镶套在一起,构成了一个娓娓道来的,徐徐展开的,应该说是迷人的但又是相当痛楚的故事。

所以,某种意义上说,我们也可以把这部小说式电影视为第一人称叙事。因为严格的第一人称叙事在电影中不成立,所以电影中的第一人称叙事意味着张震所扮演的这个叫做小四的少年人,他作为电影故事当中实际上的第一人称叙事人,始终处在电影的中心处,这个中心处不光是作为叙事人他处在故事的中心处,而且他处在视觉的中心处。而视觉的中心处表现为两种方式,一种方式是我们所看到的一切在很大程度上是通过张震或者小四的眼睛去看到的,同时当我们借助电影演员去看这个世界的时候,张震或者小四也始终处在画面的、舞台的、故事意义的中心处。通过小四的故事、小四的眼睛,通过小四在场,通过小四短暂的、悲剧性的生命历程,我们同时看到了青春,看到了青春期,看到了青春期的痛楚挣扎,绝望地尝试成长而无法长大成人的这样一种生命经验。与此同时,我们透过这段生命经验去体认着那个今天离我们如此遥远、如此陌生、如此残酷的冷战年代,也是台湾白色恐怖之下戒严年代的一段故事。

杨德昌与少年张震

杨德昌是台湾新电影的代表人物之一,他和侯孝贤导演一起共同代表着在台湾所发生的电影美学革命和电影艺术的突破性时刻。而在台湾新电影当中非常著名的,就是他们对于业余演员的使用,他们对于社会生活的那样一种素朴的、直接的、又极富诗意和原创性的表达。台湾新电影的电影语言特征最突出的就是他们绝少使用近景和特写镜头,人物几乎总是在一个相当距离之外被观看。关于这种美学特征有一个著名的阐释,就是侯孝贤导演所说的,他的电影当中所表现的一切都源自少年时代,他爬上高高的槟榔树,俯瞰下面的世界的那样的一种观看视点。

同样,杨德昌导演的作品当中也绝少使用近景和特写,而绝少使用近景和特写的这样一种电影语言成功地成就了他作品中的社会意义的表达,就是他的人物其实始终不能真正地掌控画面,始终不能真正地占有画面。但是和侯孝贤导演不同,杨德昌导演绝少使用大全景,他的作品当中充满了中景和小全景。换句话说,这是一个距离之外的观看,但这不是一个全景性的、掌控性的观看。在这样的一个观看方式当中,人物被明显地放置在一种空间限定之中,而这种空间限定对应着整个60年代台湾社会当中的个人,在强大的社会暴力、社会高压、社会窒息当中的那种微不足道的、无法掌控自己命运的状态。

这个“青春残酷物语”,可以说它是一个爱情故事,或者说是一个绝望的试图获取爱情,试图保有爱情,试图让爱情成为生命支撑,而最终完全碎裂和失落的故事。“牯岭街少年杀人事件”,就是小四或最终向他的爱人小明下手,用故事中小猫王的短刀刺穿了小明的身体。在真实的事件当中,这个少年用七刀刺穿她的身体。这是一个非常惨烈的结局。

《牯岭街少年杀人事件》剧照

在这儿可以讲一个轻松的插曲,我们经常开玩笑说,在电影当中很少有可爱的老师,原因是什么?原因是导演都是坏学生。在这个意义上说杨德昌是一个例外,他始终是一个优等生,而且是个优等的理科男,他一直是以优异的成绩,在教育等级当中不断地攀升,而且最后成功地留学海外。但是他最终背叛了这种优等生的身份,就是当他归来的时候他抛弃了大好前程而成为了一个导演。

在他成为导演的故事当中,包含了当时已经在影坛占有相当地位的候孝贤导演对这个年轻导演的接纳、支持和扶助。体现他们友谊的最著名的那个故事大家都知道,就是在杨德昌的《青梅竹马》当中侯孝贤出演了主角,借此帮助这位电影的同行,电影的兄弟,某种意义上是晚进者,来成就他的电影事业。

《青梅竹马》中的侯孝贤

杨德昌导演在接受访谈的时候也会说一个有趣的表达叫做“我就是张镇”,当然他说的不是演员张震,而是剧中的小四张镇。换句话说,这部作品在某种程度上带有杨德昌导演的自传性质,对于艺术家来说,他的每部作品都是他的假面舞会,每一部作品又都是他的裸面告白,是他内心最深最深的隐秘和真实,但同时又是在种种化妆之下。杨德昌把自己的故事,把自己对生命的体认,把自己对那个年代的深刻的痛和深刻的理解放置在了《牯岭街少年杀人事件》当中,放置在了发生在1961年的这个残忍的故事当中。

关于这个影片的花絮,在这部影片当中扮演小四父亲的演员,就是演员张震的父亲,这对父子在故事当中出演了父子,当然父亲用了其他的名字。也就是从这个故事开始,作为少年童星的张震闪亮登场,开始吸引人们的目光,开始了他耀眼的银幕生涯。

《牯岭街少年杀人事件》中的张震父子

在这个故事当中,“青春残酷物语”处理的独特之处正在于,通常我们认为青春残酷是因为成长中的少年挣扎在父权的巨大压力和父亲的巨大阴影之下。而在这个故事当中,小四生命的悲剧经历的一个重要的推动力,正是父亲形象的坍塌,而父亲形象最终在这样一个显然充满爱意的少年眼中碎裂,是因为在背后有一个更大的机器一般的权力的挤压。这是这部电影的另外一个重要的特征。

看过这部电影的朋友会记得,如果你们没看,你们在观看的过程当中一定会很深地被触动,就是影片非常结构性地使用一种复沓、重复、回旋的叙事基调,也就是主要的叙事动作、主要的场景都会出现两次或者两次以上。在我们刚才所讨论话题当中,非常重要的就是两次父子俩并肩从学校归来,从街头走过。第一次是父亲在学校的荒诞和暴力面前保护了自己的儿子,于是父子两人并肩走回来的时候,有一段显然是父子情深的对话,那是这个电影当中少有的一个温暖的时刻,一个温情的时刻,一个父是父子是子的时刻。

而当同样的场景再次出现的时候父亲已经被击垮,父亲已经变成了一个毫无尊严、毫无权威可言的、鄙琐的在权力面前的碎片,而这个时候是儿子的独角戏,我们看到张镇或者小四,绝望地喋喋不休关于他对父亲的记忆,关于父亲对他的期待,关于他如何要做一个父亲的好儿子。这个时刻第一次观看的时候是一个至痛的时刻,因为这个时候儿子身分两角,通过扮演一个好儿子,希望给父亲还原一个父亲的位置。换句话说,他同时也在扮演父亲,他试图扶起父亲的形象,所以在这个故事当中,青春残酷同时是一个父亲坍塌、无父的生命经验的讲述。这是影片的一个非常独特的地方。

编辑 | 巴巴罗萨

主编 | 魏冰心

原标题:《我们对牯岭街少年情有独钟 | 戴锦华》