而后的冬天——从天而降的积雪,掩盖了所有的罪

不久的春天——所有的惩罚,都与积雪的融化一同降临

——《白色相簿2 ·序章·序章》

一、创伤的序列:从《平成受难曲》到《平成忏悔录》

1989年1月,裕仁天皇逝世,改元平成。同年12月,日经达到历史最高点38915.87,此后一去不复,40年经济神话开始破灭。

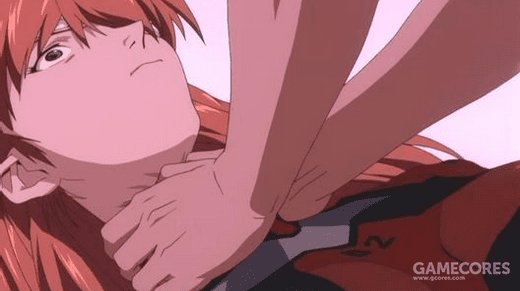

90年代的EVA中真嗣以自弃宣泄被弃,从绫波丽到渚薰,每一次拯救的希望都成了悲剧,几番《真心为你》只剩下掐向明日香的手——一种无可消解的对他者的愤恨拒绝。

“你真恶心”

泡沫经济的崩溃是战后40年日本用国民经济来完成自我拯救这个叙事的崩溃:奥特曼式的昭和男儿从废墟中重建出问鼎世界的经济实力,在一亿总中产仿佛战争动员一样的执行力达成的战争所不能完成的民族历史之后,是国家与民族甚至消费与劳动等所有策动性观念的破产——两种昭和的真正终结。所有人在一瞬间都负担了需要几十年偿还的经济债务,在那个经济崩溃的空洞中,这些都幻灭了。在往后的日子里,青年退行自我,欲望本身贬值,很久之后社会保有财富却不敢投入创建,甚至连性欲都从80年代火热的情人旅店、夜总会变成了如今沉迷二次元平面纸片人的幼女色情图像,萝莉控与女装癖本身就是一种爱无能,不用面对真实女性的下行。EVA就站在这个转换的节点上,1995年春阪神大地震与沙林毒气事件相继而至,在绝望之巅淋漓尽致地绝望,真嗣,那个“我”,正是一切解体的剩余。

阪神大地震——废墟再临

00年代的fate中士郎是一个温柔示人,如果不是阿尔托利亚的提醒都忘记了自己有过创伤的少年,直到他面对一个带着未来的创伤返还的已经成为英灵的自己。

“如果说eva能够成立是因为泡沫经济余韵犹存,人们还有感受伤痛的余力,到了00年代大家彻底陷入个人主义,已经不在乎他人的伤痛了。‘你这么抱怨又怎样,我也很难受啊’,这时再自怨自艾也只会惹人厌,创伤被遗忘了。‘我和武内都出生在泡沫经济之前高速成长的无忧无虑的年代,而它立刻就来临了。我们身上没有任何伤痛,但父亲却背负着伤痛。看着这样的父亲长大,便会因为自己身上没有伤痛而感到耻辱。我一直觉得,我们无法底气十足地生活在和平国家中面对世界(蘑菇)’。‘正常’在这里本身就是一种异常,这种劣等感深入骨髓,以至于动漫故事中的主人公没有缺陷和劣等感就无法和世界对峙”(by elros)fate在00年代说出的是,如何找到我其实存在着的伤痛——那个我无法记忆的的父辈的痛,而我本身就是那场灾难的幸存者的痛;如何面对我尚未到来的痛——那个未来的我的痛,无法坚守正义之约的童年理想,无法拯救创伤的永恒轮回本身成为了最大的创伤,属于幻灭者的痛;并依靠这个伤痛,能够理解他人并面对世界。

1966年奥特曼横空出世,那个在废墟中永远与不可理解的巨大恐怖战斗的,顶天立地的红白巨人不就是当时日本民族的主体精神吗?那个孩子们坐在电视机前目不转睛崇拜的,不就是拼死奋斗在挽救国家和个人生活的日常岗位上父辈们的身影吗?初号机就是巨人的尸体,圣杯就是社会挑动个体的欲望机器,如果说EVA是一部《平成受难曲》,而Fate是《平成劫余录》,那么在“我在受伤”和“我受过伤”之后,在平成的最后十年,究竟什么可以开启这个序列的终结?

我是认真的

2010年《白色相簿2》问世,冬(马)是如EVA的真嗣一样被弃而自我放弃的天才少女,春(希)是Fate一样勤勤恳恳,无微不至地照顾一切人的少年,唯有能够融化的雪(菜)是平成的最后之人,是新的人类,完全的没有承自于家庭的阴影,她热情、坚强,无限承受地给予,仅仅是渴望朋友。冷面相向其实相互向往的冬与春在雪的闯入以及那种不能拒绝的热情下联合,三人开始准备学园祭的表演,一首名为“白色相簿”的歌曲,随之揭开了各自的历史。在表演最终成功的晚上,雪率先向春表白,心里存着冬的春迎唇向前,开始了恋情,以及而来的长达多年的各自折磨。主人公春希因无法面对雪菜而自我封闭,以拼命干活来填满作为活死人的自己;雪菜从光彩照人的校园之星只能以土气的打扮为巢穴,躲开一切和人交际的机会……直到雪菜遇险春希急寻两人才重新开始,故事的最后两人一起为冬马修复了亲爱、恋爱、友爱三重的被弃创伤,三人再次同台演绎了“白色相簿”。

《白色相簿2》将创伤回溯的叙事(“我在受伤”和“原来我受过伤”)扭转为“是我造成了创伤”的罪疚叙事,以罪责取代创伤成为核心机制,即不再用“受害者”身份逃避,而是承认自己也是“迫害者”,是自身有罪的。正因为表面的正常与出于对创伤的敏感而来的对他者那吸引人的温柔,以及背后所触及混沌年代所剩余的属于整个社会的伤痛与失常,于是才有了爱的混乱与游离,少年自身不再是创伤的承受者,也不再是寻找者,他也开始造成创伤。异常的正常化被自身返还,要求自身去意识,哀怨意识的现世轮回就是罪疚意识,是自我承受了创伤成为承受他者因我而受的创伤,少年因此必须真正为那个至高他者,也是他的受害者打开自身,不再不能感受创伤,而是必须去感受她的痛苦,必须为她而感受,必须为“他者”赎罪而认罪,必须放弃“受害者”的无辜幻象,打开自己,负担自己。

在这个意义上,《白色相簿2》成为了《平成忏悔录》。

二、白学作为一种他者哲学

游戏的末篇,春冬再遇于德法交境的斯特拉斯堡,不禁令人想起那段往事。我们不妨做个假想,如果在犹太集中营开启了他者哲学列维纳斯,不是被害者,而是迫害者,作为迫害者的列维纳斯应该如何完成他者哲学?迫害者为何会为受害者负疚,制造创伤者为何会为受此创伤者痛苦,道德与良心是怎么突然发现,还是说它们其实不过是从一种社会叙事转移到了另一种,第一次普遍的良心能被叙事泯灭化为国族奋起的尸肥,下一次就能被逆转“良心发现”而只能终生赎罪?

所幸白学为我们限定了迫害与被迫害者相爱的前提——不是战争而是恋爱,这种属于我们这个虚无年代的仅剩的但也岌岌可危的本真关系——问题就能如此改写:迫害者为何会爱上被害者?前者被被害者无限的爱以及爱的伤痛镌刻,这种被爱镌刻的罪疚慢慢构成了他爱欲的核心。春希在活死人的自我封闭中,从原来寻找伤痛而吸引了他的冬马转向为我受伤的如今再次罹难的雪菜是因为根本性匮乏已经从被弃创伤的“我不被爱”转移为“(我造成的)爱的不可能”,这里被害者罹难成为唯一能允许罪疚者去爱去打开自己的合法许可。这个罹难的客体就成为了“我”的神圣客体,我的至高存在,她的罹难对我的召唤要求“我”必须现身,她是挽救我因罪而不敢受取的存在意义的唯一可能。

暂且不论被害者为何会爱迫害者,这里回退一步,迫害者就其自身而言为何会对被害者有罪疚心理,除开道德与共情,罪疚心理的构成前提还可以是什么?

雪菜在一个少见的温暖的四口之家成长,她在初中和两个朋友形影不离,而有一天朋友中的男生因为喜欢上她而表白,朋友中的女生心生仇怨,只想着友爱的雪菜在家以外的一切分崩离析,友爱是无性别的,面向众人而指向团聚的,而恋爱则是要求独一的、相互占据的。正因为雪菜想要的是如家的感觉,所以总是有男女的,正因为有男女,就有分裂的可能。雪菜是平成的最后之人,是新的人类,不再是后天之先天的亲爱创伤,而是后天之后天的自我意识中友爱的创伤,是幸福之人在后创伤冷漠世界中渴望重建如家的温暖与团结,没有创伤的雪菜因为社会平均的创伤而负伤。

在高中的前两年,雪菜自我封闭,明明勤工俭学的她被误认为是大小姐,而她也维持这种关注不敢打破扮演了下去,直到身为学校委员的平时就认真又无微不至的春希因为学校祭奠找上她和钢琴天才冬马组成乐队……强迫重复就开始了,因为春希与冬马本来相互钦慕越来越近,雪菜希望三人的友爱不会完结就主动靠上春希,希望能平衡三者间的关系,唯有雪菜的负疚一开始就是面向三人的共同体而言的,一开始就不是分别对每个人而言的,雪菜指向更多,超越冬马与春希能够理解的东西。

在创伤的强迫重复中,雪菜的符号位置发生了改变,她从受害者的位置转移为了启动伤害的位置,从受动关系而言,初中的雪菜的位置,便是如今春希的位置,这个倒转是必要的,再次将作为受害者的无辜的我指向了作为迫害者的我。从中可以提炼出一种罪疚心理:即我对他者的那种伤害实际上触碰到了我的核心创伤,我在事实上强迫重复了造成我之先在创伤的迫害者的行为,我的善不再维护我的无辜,我是有罪的。通过这种路径,我扮演了我的创伤的形成,然而身份被倒转了,或者说受害者身份被他者为我承受了,所以黑格尔重复的第二阶段才能成为可能,第一次的发生作为一种创伤在第二次的重复中被符号网络承认为必然,被纳入到“精神”中来,成为自我意识,我为他者的赎罪,事实上也在如此拯救那个那时受难的我自身。

神不在的日子,需要现世爱情来完成这种神圣颠倒,将世界于我的暴力改写为我的原罪自身,主体因此成为主体,主体是担负一切的主体,不再是被动承受的茫然存在者,不是悬吊在结构上的提线木偶,不是匮乏的承受者,而是为了自身造成了的他者的匮乏去建构的主体。如果迫害者曾是受害者,那么受害者是否也曾是迫害者,在此他的承受将是迫害者的他者哲学的颠倒,而正是因为这种神圣置换,才能有各自的《死与新生》,《白色相簿2》作为《平成忏悔录》才能回答EVA的《平成受难曲》。

没有雪菜一切都是不可能的

虽然本雪菜党完全不想把冬马纳入考虑,然而白学毕竟是一个三角问题,并设计了最理想的两两互为对称的构型,甚至给出了两位同性相爱的可能性。在游戏的三个篇章中,第一章是创伤的形成,第二章是爱欲关系的他者的相互拯救;第三章指向了那个被排除的他者,迫害者与受害者的神圣置换之后所必须考虑的,是那个被排除的不在置换中的他者,游戏给出的回答是帮助那个他者同时处理亲爱、恋爱和友爱的创伤,给出他者释放最深的幽怨和毁弃的机会,以两人共同分开承担承受与宽恕,来释放哀悼,来达成幸福的重建。

如果考虑另一种情形,即不能两两对称并已经是朋友,两人的受负疚者是各自的,而不是一个共同的受负疚者呢?那个被排除者的创伤是交由他自己的下一个追求者来承受还是我们自身返回去承受并能在清洗完成后退出呢,这无疑是最难的一种情形,也是最难触碰的,然而在时间漫长间隔的冷却以后,去给他们一个解释与道歉,一个能够自身理解并发泄怨气的机会,是可能的应该说爱情能够是欲求对方并使对方成为更好的人,让他能够因害怕对方为自己负担自身的负担,而敢于负担自己所不能负担的,这种灵魂的清理总是应该在日常的互限中去出现,包容与讨好可能使对方灵魂不再向前,漠视与无理会造成终有一天会被释放的决裂,它总是如此复杂的,时间错位的——这一切没有雪菜的支持都是不可能的。

附:对由“二”为一的“一”为“三”的三种情形的假想

1、"一"存在,则“多”在一内部不断孽生并逃离“一”;同理,“多”存在,则无规定的“多”内部塌陷去构成“一”

2、“多”的强迫重复,即先天于“一”的“多”后天返还于“一”

3、“一”为/被符合于“一”而分裂为“多”(“一”为持为一而驱逐出了多;外在的“全在之一”对“此一”构成的结构性暴力拆卸了“此一”

三、表象与幻象

本文试图以三个点组成的星座映射某条线索中的30年日本后创伤二次元表象/representation史,选择《白色相簿2》作为“最后的平成”的开端是一种个人冒险,然而我还是坚持:后创伤叙事的最大敌人就是一种作为幻象的受伤本身。一旦受伤本身构成了一个使所有漂浮的能指回溯聚集的主人,“我”就永远可以是那个无辜的受难者。

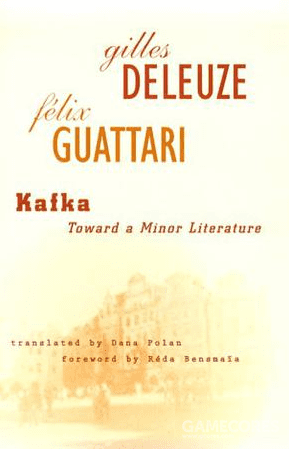

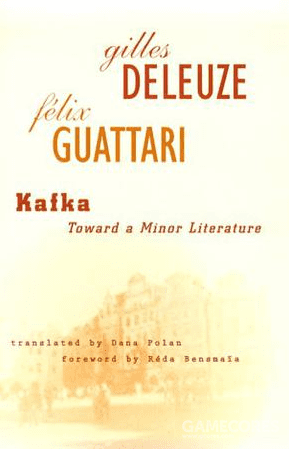

以常用的去将创伤指向童年家庭原初场景的弗洛伊德式精神分析而言,其自身也将在历史中遭遇辨证。意义不在符号链的缔结是否真实,而是童年创伤的被遗忘的开端这一奠基性的作用,能让人有最自然的原来如此的感觉,从自身的经历找到了原因,这种主人能指把责任交给亲子关系原初场景的主人,能指——征兆、症状——在此种操作中都变成可以向那个家庭的永恒图景还原从而获得了意义。所以才有精神分析的第二阶段,这种符号链构造法事实上是没有担保的,俄狄浦斯情节总是不充分存在的《反俄狄浦斯》,德勒兹在此将精神分析改造为精神分裂的裂素生产,从中源源不断地生产出精神的多样性,而在《卡夫卡》中他亲手演示了能指的小构型本身就能作为一种象征秩序,卡夫卡的人物总是三人一组,在《城堡》三个仆人中是色情三角,《审判》里是官僚三角,于是俄狄浦斯的三角在德勒兹口中成为了一种无限性,通过三角的无限增殖,卡夫卡开辟了一个不断拆卸社会装置的内在领域。

德勒兹、迦塔里,《卡夫卡:走向一种少数人的文学》

第三阶段是一二的合题。纯粹“反俄狄浦斯”的解域、重新让能指漂移的逆操作仿佛声明“那个创伤并不存在”,而一种一切面向创造的胀裂过去实存的哲学真的能够洗除卡夫卡的畏惧让他离开地洞吗?如果卡夫卡真就已经是《卡夫卡》中的“卡夫卡”,何以这种内在领域的无限拆卸并未拯救他自己?建构的否定并不害怕幻象非真实而终生受制,亦不否认幻象而走向狂热的无限创制,建构的否定能够制造所有存在的事实不变而秩序根本改变的幻象的扭转,否定在这里并不意味抹除,而说某物不存在,而是某物能被视作如此存在,按白色相簿的启示,这种“是论/本体论”之“是/视”并非自由的“是/视”,若其为任意自由的“是/视”,那么新的联结不仅是没有保障的,可以随意更变的,也是无法化解自身幽灵的,新的“是”不应为了自由而自由的任指变换,而是为了担负与向某种存在的现状偿赎,游离的自由是以这种担负了它的责任去离散过去的自由,这里我们能够回到原初的位置,以迫害者的身份向作为受害者的自己赎罪。

在精神分析的历史中为了理解自身我们需要首先构建一种幻象,整理人生所有创伤的系谱,然后再次发现这种系谱的虚伪,并因他者的到来整个逆转我在此幻象中的位置,其精妙之处在于此幻象结构本身未动分毫,而主体翻转。正是对此幻象的否定的辩证法,我断开了创伤的链条与意义,以向他者的责任清洗了幽灵无休止的纠缠,由此以幻象最终穿越幻象。

从侵略到经济都是“战争”,只是前后两种世界逻辑的不同,同样的是一颗国家与民族的心,以及组织化的动员能力。战争攫取他国来供给自身,经济过速便是向未来的自己透支,可到最后连资本主义世界生产与消费的幻象都破灭,社会挑动个体的欲望机器崩坏,在此露出了背后的链条齿轮,让越来越多的人看清。昭和有多亢烈,平成便有多颓静。文化表象永远无法直接对应社会实存,而政治总处在另一个地层,在那里,它幻想成为所有地层的框架。平成的尾声里,唯一做到长期执政的是一位右翼领导人,在全球化逆潮与强人政治再兴之时,他选择了古老“荣耀”的余晖,这或许只是一种精神分析里的防御性攻击。军国主义及其遗产是成就并塑造现代日本民族之物,也是日本最大的创伤,强迫重复一旦形成,或许只有当人们能在第二次创伤形成之时清洗与释放这只幽灵,这种创伤的强硬才会有终结,友爱的政治遥遥无期。

重复本身就意味着差异,2019年平成年号终结之时,即使意识形态的国家机器号召再起也无法唤起经历平成的,被国家幻象躁动百年而内伤抑郁的不再能够欲望的民族主体。在阿尔都塞的意识形态询唤中,符号机器是这样一个场所,我们内在的、最“真挚”和“隐秘”的信仰的命运在那里预演,在那里被预先决定,它所给出的幻象而非“现实”本身位于现实的一方,正是作为支撑物的“幻象”把一致性赋予我们所谓的“现实”。在日常的、清醒的现实里的我们,不过是这个梦的意识而已。而表象本身,开始作为一种外在的我们内在性的“物质”支撑,支撑着主体的无意识。[1]

爱是世上最美丽的“创伤的返还”,是世上最美丽的症状

[2]关于创伤、能指——症状、强迫重复、幻象,参见Lacan,The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis

[3]列维纳斯他者,参见Emmanuel Lévinas,Le temps et l'autre 英译Time and the Other

本文并非为《白色相簿2》而作,甚至也不为日本本身,本文仅仅为一种对国家叙事及其后果的忧虑、对提前哀悼的可能性的思虑而作,或许,还有些漫漫冬日的自我回忆。

(本文作者:微月舟)

用户评论

挺赞同第一小节的观点的,但是后俩小节就完全看不懂了……那就顺着看得懂的说几句。

丸户在访谈里说过,把春希作为优等生来描写,是为了强调角色与社会之间的关联性,而这正是很多其他同类型作品所缺失的。诚然,虽然白2说不上是硬核现实主义Gal,但是它所包含的现实性要素,不仅仅只是为这个游戏增色,更是构成了整个故事的核心骨架,甚至也是这个游戏直到今天还在为人津津乐道的重要原因。所以我觉得丸户在写剧本的时候,也是有把当代青年的特质,以及自己对于他们的期愿,隐隐埋在了故事里的。

大家都知道《白色相簿2》曾经有“脱宅神作”的别号。直到我前一阵子逛萌百,这个名头真正的始源还是众说纷纭。早几年的时候我也在宅圈打滚玩梗,也听说过脱宅神作的威名,但直到去年年中忙得不可开交的时候才真正游玩了这款游戏,直接导致近一个月我整个人都处于停摆状态——除了游玩本身花掉的时间,更多的时间是在悲伤、思考以及反省。

那个时候我才知道“脱宅”的意义究竟是什么。就像本文作者所提到的,那就是“感知伤痛”。从这个角度来看,“虐心三角恋”可能只成为这个游戏的某个侧面和手段,可能那些声称玩过白2就脱宅的人,并不是因为受到了来自什么“恋爱”的刺激,而是这个故事唤醒了他们对伤痛的感知。平成年代的宅圈就像是个无比庞大的Matrix,日本的年轻人拒绝吞下红药丸,选择在幻境里沉沦。他们不必接近社会,不必考虑家庭与责任,不必理会政治,不必思考生命或者未来。他们不愿意痛苦,而清醒即是痛苦。

我不敢说白2是什么救世灵药,但至少它作为一个Galgame,并不致力于构筑美丽的幻境。故事里的主人公也是平成的年轻人,也有各自的缺点和伤痕,也犯过难以饶恕的错误,也迷茫畏缩停滞不前。但不管是哪条线的最后,他们都努力地去行动,去追逐,完成了与真实世界的某种统合,即使这个过程是曲折痛苦的,但他们也始终没有放弃痛苦。

觉得作者写的特别好,白2“虐心脱宅”现象的背后,或者这个作品创作动机的最深层,也许表达的就是平成最后的反思和省悟。从安乐苏醒,被错误挫伤,由疼痛开悟,不仅是故事的主轴,也是这个时代迷宫的出口。

我能够清晰的看到作者从eva,到fate,再到白2的思维渐进过程。也能够理解作者得出的对于平成时代终结的一种回顾,然而落脚点和援引事例中间的隔阂作者并没有很好地消解。

首先,如果我们回顾丸户史明的创作,可以发现丸户史明自咖啡三部曲以来形成的一套体系。这套体系依托于“家庭,大家与三人”之间展开,阐释的内容是个体在面对亲情,友情和爱情之间的选择。从帕露菲中的夏海里伽子到白色相簿2的小木曾雪菜,再到路人女主的加藤惠。这三个具有标志性的女主角代表着丸户史明从纯粹理想化诉求到社会化现实融合的步伐。

而对于白色相簿2的定论,丸户史明自己也说得明白:他认为爱情不能脱离社会和责任。小孩子可以采用无数方法解决问题,而大人不能。从一个侧面来说,丸户史明点出了爱情背后的牺牲,也就是作者提到的“他者”。然而白色相簿2中的他者与作者所言仍有区别。

在我看来,白色相簿2无疑是逆时代的作品,当我们高举平成肥宅的旗号缅怀昭和男儿的时候,丸户史明用无数个在其作品中出现的高行动力男主结结实实地敲击在了草食系男性的心上。在被时代裹挟的和逆时代的当下,白色相簿2的就在这狭小的空间之中得以成长了。

至于作者提到关于小木曾雪菜的分析,我则认为,作者看到了小木曾雪菜的一个侧面,而忽视了雪菜这个人物本身的矛盾性。外在雪菜和内在雪菜几乎截然不同的观念是白色相簿2“胃痛“的根源之一。当雪菜TE,那场雪夜告白到来之时:”我已经足够努力,我可以获得幸福了吧!“的台词冲击时刻,所谓因他者而生存的哲学则显得脆弱了。既为他者而活,也为自己而过其实是丸户史明借雪菜之口诉说的平衡。更不用说随后去得商业大成功的路人女主了。加藤惠形象的出现,实际更具有代表性。作为少数人气爆棚的丸户式女主,加藤的塑造打破了丸户过往的模式,而极尽现实化的加藤其实恰恰迎合了平成时代的特征。

事实上,白色相簿2并没有称为最后平成的开端,看看在11年后日本大火的作品,你就能发现。反而,白色相簿2成为了旧昭和时代和新平成时代夹缝中绽放的花朵。它的出现是异类化的,我们无法定义平成之后的世界,但是丸户史明给了我们一个小小的希望。

其实比起俄狄浦斯情结,我更想称之为伊俄卡丝特效应,以他者视角看来悲剧的核心是类似于宿命论观点的殊途同归,但是我们不能仅仅将其归类为一个人或几个人的宿命和悲剧。它还包括他者的感同身受。假设从俄狄浦斯悲剧因果链摘取掉伊俄卡丝特,那么它就会变成一个无关痛痒的普通悲剧,而不是反传统的极端悲剧。这是如何产生的?就像白2假设冬马雪菜依然存在,但是如果摘去春希以其他视角来观察,那么顶多顶多,只是普通撕逼。不以物喜不以己悲反过来讲就是物伤其类,所以平成的动画都或多或少带着平成人特有的悲怆感,哪怕是宅到骨子里的某G社也是如此