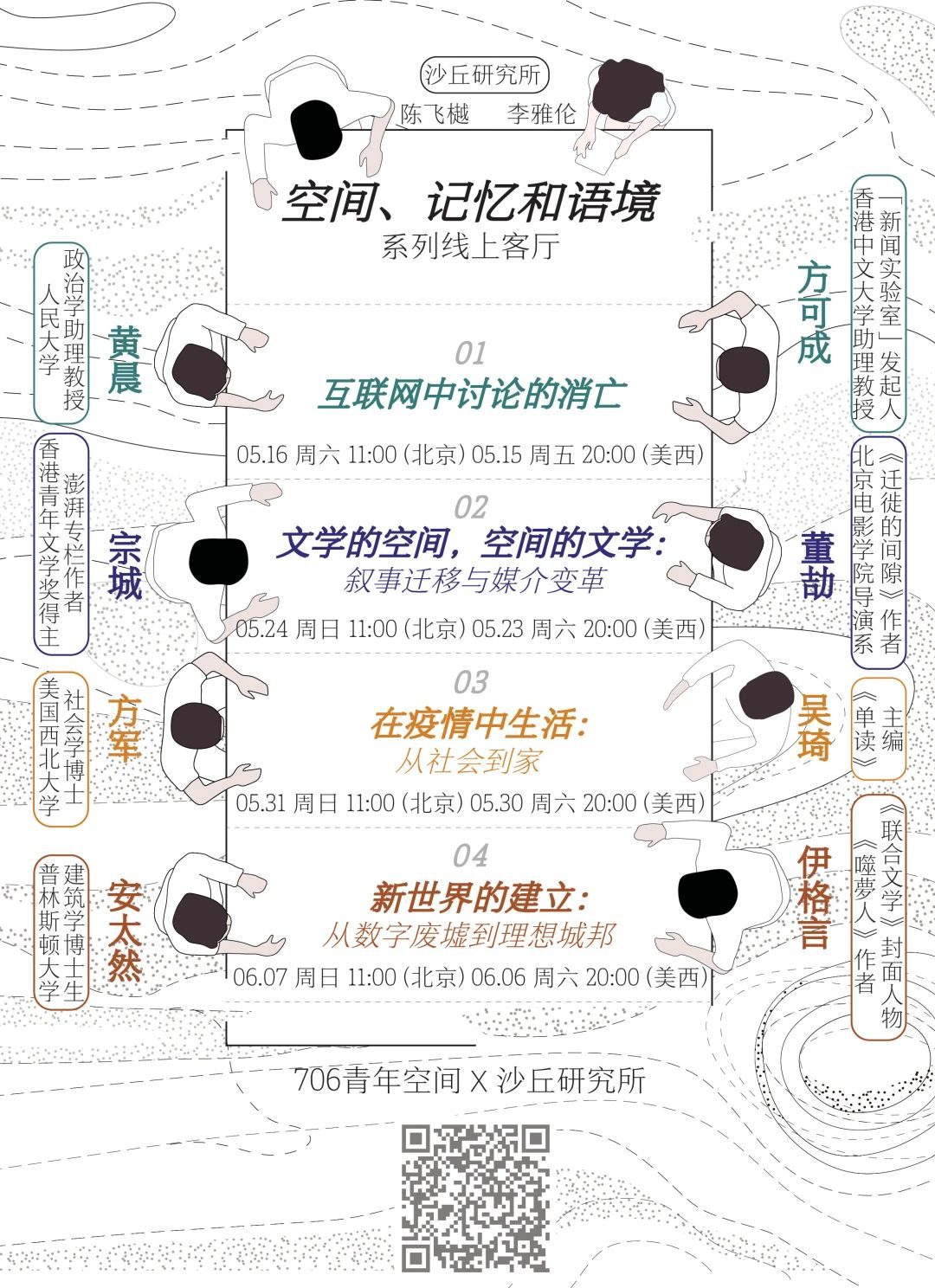

在5月16日“线上客厅”的第一场中,方可成、黄晨与沙丘研究所的陈飞樾与李雅伦围绕“互联网中讨论的消亡”进行了对谈。两小时的时间内,主要围绕的关键词有“公共领域”、“讨论语境”、“技术中立”、“权力与资本的干预”、“优质内容的产生与传播”等。斯坦福大学的徐轶青老师也在后期加入了客厅,对优质严肃内容的衰落发表了一些他的看法。

“沙丘研究所”微信公众号的联合创始人陈飞樾曾在三月末发表过一篇文章《中文互联网中“讨论”的消亡》(点击跳转),得到了很多关注。这篇文章从个人用户体验的角度出发,谈论了对微信、豆瓣等常用平台的一些思考。文章后来也引发了很多讨论。这一次,四位对谈人希望通过线上语音的方式,就这一话题进行更为广泛深入的交流,主要围绕“互联网”、“结构搭建”、“公共领域”和“讨论”这几个关键词。活动的讨论将不局限于中文互联网,而会同时关注包括西方在内的其他地区互联网中关于“讨论”和“公共环境”的问题。

上半场

互联网改变人类交流方式

互联网民主化幻想破灭?

权力、资本与空间话语的关系

娱乐至死?技术决定论的谬误

下半场

优质内容的传播与标准

追求学术共同体是迷信权威吗?

媒体人的社会化生存与“拱火人”

观众提问

参考文献

我们这一次的讨论跟之前的有所不同:之前的讨论都是以文字为载体,而这一次是通过线上语音。其实,这一方式跟“说话”——这一我们人类最为原始、最本初的交流方式更为契合。在我看来“说话”本身就是一种非常真实、真诚的方式。

关于文字和(口头)语言的区别,我想跟大家分享两种有趣的观点。

第一,与语音交流相比,文字交流更容易实现理性、深层次、中立客观的讨论。其原因是,线上语音时,我们能够看见真实的在场的人,这之中其实有许多的干扰项存在,比如我们的年龄、性别、地域,甚至口音,都可能使我们之间讨论存在不对等的成分。而文字交流的方式可以消除上述一系列的干扰因素,使交际双方聚焦于观点本身。

另外一种观点则与此相反:文字离我们理想中的讨论反而更远。我们在真实的环境之下用(口头)语言进行面对面的交谈时,可以实时看到对方的反应,这似乎是一种更为真实的状态。比如当你说了一些刻薄、伤人的话时,你能够看到对方难受的表情,那么作为一个具备同理心、拥有处理人际关系能力的人,你便可以意识到自己说的话伤害了别人。也就是说,在此过程中你可以持续得到情绪上的真实反馈,提醒自己今后注意避免出口伤人。而在互联网环境中,仅通过文字交流的方式,我们无法获得对方的及时反馈(从而对自身言语行为进行调整),这便会促进过度的、极端的情绪发泄。所以说,我们讨论的载体或媒介本身,或者说我们如何进行讨论,是一个非常重要且有趣的话题。

飞樾讲到的很完善了。我简单回应一下你刚才提到的两个点。第一点,简单来讲,文字交流中不会纳入过多的权力关系。虽说面对面的交流可能牵涉的权力关系更多,甚至是身高、语气等因素,然而实际上,文字交流中也会有权力关系。就像在口语交流中有口音差异一样,文字交流上也存在一系列变量,比如文字表达能力的强弱,比如你是否使用自己的母语等等,这些其实都涉及到权力关系。

关于你刚才提到的第二种观点,我想到在传播学中有一个说法是:其实在人和人的交流当中,只有20%-30%的内容是通过文字形式来完成的,其余很多都是通过语言之外的交流,包括我们的肢体动作、神态等等。所以我个人觉得这是一个更加holistic、更加全方位的一种交流方式。

我举一个例子:这个学期不管是老师还是同学们,都在上网课。我之前看过的一个研究提到,大家上网课不需要到教室去,只需要坐在家里,这样看上去更加轻松了。但其实大家往往发现,网课的效率更低——在相同的时间里,通常更难以cover到需要讲解的丰富内容,往往老师们也觉得上网课很疲惫。其实这就是因为双方不在同一个空间中,不能面对面交流,所以很多信息在沟通过程中就流失了,这就导致你需要去花费更多精力去弥补流失的信息。

所以,不同的交流方式确实会产生不同的交流效果。我们很难一概而论地去评判孰优孰劣,但我们应该去考察每一种特定交流方式的优劣。(哈罗德·英尼斯,2013)

我完全赞同方老师刚才描述的体验,事实上很多老师在朋友圈都描述过类似的体验——其实我们更喜欢面对面的交流,上网课好像是在自言自语。

传播学我是外行。但是在政治学和哲学里面,大家可能都听哈贝马斯说过:“人的理性是需要通过交往行动来构建的。”(哈贝马斯,1999)其实在亚里士多德、孔子时代就已经产生了一个命题:“人如果没有社会生活、公共生活和政治生活的话,就不成其为一个完整的人。”原来我对这句话的理解仅停留在书本上,但自从上了网课之后,我对这句话有了更深的理解。确实,可能越是艰深晦涩的专业知识,在面对面的时候交流起来就越是轻松。不仅仅是我在向别人讲解时会更轻松——我在向别人学习时也会更加轻松,因为如果我在学习过程中有任何疑问,都可以马上提出。

我其实也认为,其实单从学生的面部表情就可以看出他是否理解了所学内容。另外,我是建筑学专业,在我们专业的网课上交流起来可能更困难。比如一旦涉及到空间的展示,即便教授通过屏幕向学生比划空间的形态,学生往往也难以理解。我有一些同学,为了给教授展示自己做出的模型,只能抱着电脑给教授拍摄自己的模型,但其实根本看不清楚模型的整体空间状态。

关于黄晨老师刚刚提到的观点,我联想到博尔赫斯晚年和大家对谈时讲过的一条“金句”。博尔赫斯是一位盲人,所以他对人群的感知实际上是很有趣的。在一次访谈中,节目主持人问他:“您在与一群友善的朋友们分享您的真知灼见时是怎样的感受?”他的回答非常有意思,他说:“我不觉得我是在跟人群说话——因为人群是一个幻觉,我只是在跟你们中的每一位说话。”(豪尔赫·路易斯·博尔赫斯,2014)我觉得这是一个非常有趣的take。不知道是因为他眼盲,还是说这是他实践了一生的一种信念。

其实我也经常提醒自己。因为我们也经常会进行一些线上的讲座,特别是因为线上活动的特点,我们往往看不见观众,也感受不到在线下活动中那种听众济济一堂的氛围和在场感。所以说,我还是认为,最好的话语一定是私密的话语。不是说我要对着空泛的观众讲述宏论,而是说这些话语与我们的实际生活是相关联的,种种学术概念也都是和我们日常生活息息相关的。所以,我不希望我们的”线上客厅“成为一个只谈宏论的空间,而是能够成为一个友善的空间,让我们共同探讨和大家息息相关的话题。

我觉得,就像刚才黄晨老师讲到的:这种身体的、即刻的、在场的、语言的、姿态的讨论,其实自古有之。但是互联网的出现极大程度地改变了人们的交流方式。在虚拟平台上,人们无需看到对方的脸就可以进行观点交换。那么,互联网给公共讨论、公共环境究竟带来了哪些影响或者改变?我非常想听到两位老师的看法。

其实就是两个方面。能否请两位老师谈谈:在互联网真正走入千家万户之前,和互联网开始改变人们的生活,这两种状态相对比,公共议题的讨论有怎样的根本性改变或是颠覆?另外,当互联网已经走入千家万户之后——即互联网从1.0时代开始发展至今,这20年间,有没有哪些值得关注的明显变化?尤其是从传播学和政治学角度来观察。

这是一个很大的问题。黄晨老师刚才提到了哈贝马斯的“公共领域”这一概念,其实这是传播学领域非常核心的一个概念。当我们谈起“公共领域”——最早的时候可能是咖啡馆,或者说报纸——其实已经形成了公共领域。

对于如何形成好的公共领域,我在这里可以跟大家简要列举一些客观要求:第一个是access,也就是说所有人都能够享有、使用这个领域,不能有人被排除出去;第二是高度自主性,也就是说,参与其中的人不会受到压迫,不会被强迫说或者不说什么话;第三是对于等级制度的反抗,也就是说所有参与者都是平等的;第四是法制的保护,特别是需要由法制保护参与者免于受到国家或政府力量的压迫;此外,还有针对参与质量的要求,也就是说需要进行理性的讨论,而不是非理性的讨论。

其实我们通过这样的列举就可以发现,哈贝马斯的这一理论其实是非常理想化的。咖啡馆也好,报纸也罢,很大程度上都不构成理想的公共领域。对此一项有力的批评是,当时咖啡馆中往往是中上层社会的人,里面高谈阔论的不可能是大街上普通的农民、劳工。也就是说,刚才我们提到的第一点要求咖啡馆就不符合,它并不是一个所有人都能参与进去的场所。(哈贝马斯,1999)

那么,如果我们用刚才提到的标准来考察全世界的互联网,我们也能看到,互联网从1.0时代进入2.0时代,这样的转折非常重要:1.0时代的互联网更多是网站式的,一些人创造内容,另外一些人接收内容。而进入2.0时代,全民都在参与内容创作。

其实一开始,大概十几年前,大家对这个转变是非常乐见的,因为我们终于实现了民主化,实现了extension of access (访问权和参与度的扩展)——我们实现了所有人的参与,好像所有人的能力骤然提高了,我们平等了,之前由精英所垄断的话语权被打破了。

但是过去十几年间,这样一种乐观想象——互联网极大丰富了优质信息、实现了民主化参与——实际上经历了逐渐破灭的过程。所以,我想你们的文章之所以引发这么大的反响,也是因为大家幻灭的心理已经积累到了一定程度。另外,我觉得网上的一些爆款文章,包括我之前写的《搜索引擎百度已死》(方可成,2019),之所以能够得到大量传播,其实还是因为它击中了大众的心理。

那么,为什么这样的想象会幻灭呢?我们原以为互联网2.0时代人人都可以参与、都可以开账号,这背后代表着所有人开的账号是一样的——没有等级的差别、所有人平等,但实际上并非如此。比如,有钱人可以买热搜,开通很多营销号,通过金钱的方式进行干预,让自己的内容被更多人看到;政治方面更是如此——政府都不需要买热搜,而是可以在不花钱的情况下直接安排热搜。我们可以看到,这背后还是有各种各样的权力在参与和干预。其实从大的角度来说,它虽然表面上自诩不存在等级差异,但背后仍然还是有一套非常强烈的等级制度的。

其实互联网从1.0到2.0时代,产生了一个非常重要的变化。我不知道你们都是什么时候开始上网的,我自从大概98年开始上网了,那个时候的网络和现在非常不一样,是以web为基础的网络。web为基础的网络是所有人都可以去建立自己的一个网站,然后可以互相访问。

现在,我们的互联网是以平台为基础,而不是以一个网站为基础。以平台为基础就导致了不管是微博、微信这样的社交媒体平台,还是像饿了么等的外卖平台,还是滴滴这样的打车平台。所有的平台都是把数据集中在一个行业里面垄断的平台之上,它基本的商业模式就是将你个人的数据进行商业化,通过这个数据了解你,然后把你的数据卖给广告商。这样基本的商业模式,就决定了所有的平台都要千方百计的去获取你更多的信息,引诱你更多贡献自己的信息。这样引诱过程就绝对不是我们刚才说到的那种,大家自发的、理性的参与——它会受到平台商业规则的很多限制。

今天互联网上可能有我们觉得仅存的几个还行的、没有堕落到互联网讨论完全消亡的地方。国外的话,一个是维基百科,维基百科是全球排名前100的网站里面唯一的一个非商业网站,它上面所呈现出来的信息质量,编辑讨论的氛围,可以说是其他所有商业网站都很难去达到的。

另外两个例子,一个例子就是播客,我们这个节目也会做成一个播客。播客现在还是去平台化的。你其实不会都用某一个平台,都是用很多泛用型客户端来收听播客(与平台型客户端,如喜马拉雅FM、荔枝FM不同,泛用性客户端没有第三方审核过程,上传者更新节目后,订阅者能第一时间获取完整节目),你在听播客的这个过程中,是冲着一个播客的名字、节目名字去听的,就好像说你是冲着某种报纸的名字去买一样,你不是打开某个平台,由平台、算法推给你各种各样的节目。所以它是去平台化的。

第二个例子是,Email电子邮件。电子邮件其实也是去平台化的,因为大家都用各种各样不同的邮件,用学校的邮件、用Gmail、用其他的邮件,大家都用不同的客户端,但是彼此之间是可以通信的,而且还有一些软件可以实现大规模群发的功能。它没有一种把用户数据变现的基本平台商业模式。

所以,今天的这个互联网为什么好像不太理想:一个方面,它背后还是有权力关系,还是有精英、或某一些力量控制的成分在里面;另外一个角度,我们现在是一个以平台为基础架构、为核心的模式,他背后其实显示的是平台经济的弱点。在这里我就先抛砖引玉,我们可以就这一话题,再深入具体去聊。

我觉得方老师讲得非常清楚。有一点是很重要的,那就是我们对于民主化的期待,自下而上的模式的期待(最后落空了)。因为现实反映出来,很多平台的实质是为资本服务的。在很大的程度上,它并不是我们想象的,它是纯然政治化的理想的需求,而它也是一个商业上成功的模式,所以说它是一个比较复杂的,综合运作的结果。

刚才大家讲的让我也学习到了很多技术平台、信息的分布的知识。其实所有的技术在社会理论和哲学理论里面都会假设,它刚出来的时候是中立的工具,但是能随着它进入每个社会不同权力和资本构成的网络之后,他就不是一个工具了。同一个技术、同一个平台革命在不同的国家,比如说在一个宗教政体、在一个相对自由多元的政体,和一个相对管控要多的政体,它发挥的作用是不一样的。我们总喜欢去比较这种不同。

第二,既然技术的1.0 2.0 3.0好像带来了更多幻想的破灭,那到底是什么因素?如果把因素都清楚了,我们能不能通过改变这种因素,把我们当下的互联网变得好一点呢?比如说去创立一个方老师那样的新闻实验室。新闻实验室不好创了,那我们再弄个播客实验室。因为我的博士论文,写的就是中国改革开放以后的权力与公共空间话语的关系,按照706的规则和大家的学科背景,肯定都是来自于五湖四海不同领域;我们对于国内外学术界对于公共空间,为什么公共空间在面对同一个技术的时候,结果不一样,背后是由于什么因素,对这个因素的探讨,其实也分成了四派五派六派。

比如,有很多的科学家,尤其是信息科学家会讲,随着科学和媒介素养使用技术普及,人类理性和科普的发展是会带来进步的。也就是说,如果一个社会科普的深度和信息技术、信息鸿沟(Pippa Norris,2001)填补的进度要好一些,那么那个地方的公共讨论就会奔放一些,多元一些;如果一个社会,信息掌握在少数人手里,没有技术,没有科普到年轻人这里,例如没有706,没有zoom,或者不让用,那么他的讨论就会要薄弱或者是封闭一些。

这是第1个假设;说到第2个假设,好多人是经济学背景或者是关心经济学的,我们另外有一批学者会告诉大家,经济的发展和经济的平均分配,也能提升讨论的平等性和讨论的水平,第三派观点觉得,我们现在经济全球化,所以北半球的大部分国家从东到西包括中国,它的经济跟传统、跟古代,或者说跟哈贝马斯讲的18、19世纪贵族沙龙的那些东西比,我们肯定都更富有了;平等程度,虽然还有贫富分化,但是相对来说还是更高了,至少大都能吃得起饭,说得了话、上得了网,尤其是现在智能手机在农村普及,大家家都可以拍拍快手玩,五花八门。

但是为什么我们看到不同国家的,包括启蒙的水平和公共讨论的形态,即使是同样一个GDP的国家,还是很多区别的?比如,中国和一些中等发达国家的GDP实际上是一样的,但是公共空间的形态完全不一样。

第三派(观点),如做人文研究的学者认为,不同国家的传统文化会影响我们在公共空间中间的表现。比如,我们是儒家文化圈,我们表现的时候,我们有可能会更尊重权威;反过来,缺陷就是可能更迷信权威:比如,方老师说了什么,他肯定对;但如果有一天方老师的导师来了,他说了一个跟方老师不一样的观点,我们很多人都先听方老师的导师,而不是去看(事实)。我们在学校里就经常这样,(比如一个)资深的领导来说话,(我们会)相信他说的,(但)也许资深的权威不是做这个领域的,其实我们应该先看大家的论据,看大家讲的对不对。

比如,自由主义里边他就会天生地,individually个人主义道德,那么他讨论的习惯就会很不一样。我们在国外大学都有这样的经历,中国人都一样,拿电脑坐着,记得很认真,做题的时候那智商可高了,然后老师一问问题,大部分都低着头,然后拉美人(等)这些(人)就(起来回答问题了)。我们中国人经常心还想,我是不是英语不好啊,不好意思提问啊,结果一看人家就各种莫名其妙的带口音的英语,说的比我们还流利;但是讨论就这样推进下去了,他不知道的问题甚至是老师没有讲到的问题,就越来越清晰了。

文化传统会不会影响,它的影响到底有多大,它和经济是什么关系的,三派观点,都是可以在公共生活中找到例子。

最后我非常赞同的,也就是大家平时在讨论时候可能天天都会提到,但是容易忽略的,“圈子”。不管是经济发展,科学启蒙还是文化的传统,它都得通过某种媒介和中介机制来影响我们此时此地某个讨论的质量和形态。或者换句话说,同样一个GDP、同样是现在中国的儒家社会主义文化传统、同样的同样学历着同样三观的人,我们在不同场合,比如说酒桌上,和在706,说话和讨论的方式和深度是完全不一样的。

即使同样是酒桌,假设是我们四个人,加上汪老师,我们去酒吧喝一杯,或者是我们跟父母,或是和我们的领导,或者是跟我们不认识的、还不知道他对我们是善是恶陌生人在一起,同样是喝酒,讨论的东西, 我们开始就会设计讨论的深度和多元化程度,包括赞同你是假装赞同的方式都是不一样的。它在我所研究这个领域,就是sociology of knowledge,知识社会学,这个领域里面的马克思、福轲、包括哈贝马斯,都是知识社会学的开创者,我们把它称之为不同的场域,field(布尔迪厄,2015),在中文里面,我们把它称作的不同的圈子,或者有些谚语(中)就是“见人说人话,见鬼说鬼话”。我们常见的圈子,比方说酒桌上,还有在官方领域、半公共场域,我们说的话和讨论思维的深度是完全不一样的。

我觉得从10年前微博的“纯公共空间”,到我们现在微信的“半公共空间”,我认为公共空间的领域和讨论对话的多元化程度应该是在缩小的。尽管我的朋友圈都是方老师这样的人,我看的是新闻实验室、706、沙丘这样的东西,但实际上由于互联网回音壁效应,我看跟我三观相合,兴趣相投的朋友们的观点,尽管我有时候在有意探索新的知识,但是信息总是有局限的。大家也都提到了同温层效应。同时,在公众号上留言都是号主筛选后才能显示,它不像微博,不同场域不同背景的人都可以显示,除非后来被删掉。所以,场域和圈子本身的规则,我认为是一个我们长期在受影响、但是往往没有讨论到的事,这些东西在公共空间里面会发酵出脑残言论,因为它也许本来就是炒作这个圈子里面传播的,它不是给我们看的。

我只把这个东西抛砖出来,请大家这讲讲科学启蒙,经济发展,文化传统和不同场域,这四者到底什么关系,什么东西在改善和恶化。

黄老师刚才讲的非常完善,我做一个summary。关于我们的讨论质量和讨论场域的形成,黄老师刚才提到了四点,第一个信息分布是否均匀;第二个是经济发展提升对这个世界讨论的质量和成效的影响;第三个是每一个不同的传统文化,不管是儒家文化,还是西方自由主义主导,它可能会产生不同的效果,所以自己预设的身份认同、你在说话的时候感觉自己的identity,(也是很重要的);第四个是我们的圈子、媒介、中介、我们的语境、意识,也就是我们在什么样的情况下去讨论这个问题。

所以我觉得这就可以很好的引导到下面那个关键词,关于技术中立的讨论。之前我把文章放出来之后,有看大家的反响。其实我自己意识到,我比较多的是去考虑——一个是用户,互联网的使用者;第二个是审查者,这两个身份的二元对立的关系。我取消掉了运营人的身份,但是我们要意识到,不管是微信的产品经理,或者是譬如机核网的运营人,他们是去管理圈子的,他是去运营话语语境的,他们这些人他有大作用,他是一个斡旋者的作用。

就像黄老师说的,我们在不同的场合说话,这肯定是对讨论本身有很大的影响(也就是刚才整理中的第4点)。不知大家是否还记得,大概在今年春节期间,在热搜和新闻上有一件事情:一辆大奔开进了故宫。其实我当时觉得非常有趣:因为可以想象,如果我们是在一个聚会的酒桌上面,某个亲戚告诉我们,故宫在一个星期里的某一天,不明说但是私下允许有那么一些人可以把车开进去,我觉得大多数人不会特别地惊讶。但如果这个议题出现的地方变成了一个公共的世界,而不是在私人的场合——不再是你和你的朋友或你亲戚聊这件事情,而是这个事情说开了,变成了一个公共议题,那么,我们就得好好说一说了,(特权阶级)到底能不能把一个大奔开进故宫里。这就是我们所说的,私人领域、原子化社会和公共领域(在语境上)的区别。

也就是什么话能够确保每一个个体都听见,而不是被打散了,变成一个公开的秘密。就像黄老师之前说的,如果这件事发生在一个更大的圈子,是我们必须openly discuss,就会很不一样。我之前写的那篇文章中也有关于技术中立的思考。有人会抱怨某个社交媒体上的讨论质量很低,但也有人会去维护这个社交媒体,说这不是搭建者能够决定的,因为他管不了每一个用户在说什么。但是我们要意识到技术中立这个议题本来就是很复杂的,我们不能单纯地说我是一个用户,我对此没有责任,所以我就不管这个事情。

其实我们能够很清楚地看到不同社交媒体平台的搭建。比如你可以看见别人点赞,对于这个话题你可以同时点赞或者踩它一下,你发言后别人会被提醒……所有这些结构上的搭建,都在不断地引导你。它鼓励了某些东西,劝阻了某些东西。搭建的本身、这个圈子本身、媒介和技术本身,对于某个信息都是施加了作用的。对技术中立这一点,我也非常想听一下两位老师的意见。

我觉得有两种倾向。一种走向了技术决定论,即技术决定了一切。这种倾向其实比较符合近几代中国人的思维,因为课本上一些东西在很多方面向我们暗示了,是技术的发展导致了人类的进步。举个简单的例子,《娱乐至死》很多人都看过,但是大家不一定真的get到了这本书的核心要点。我发现很多人在批判抖音、某个游戏或者娱乐化节目的时候,总喜欢提到尼尔·波兹曼的这本书。可问题是,《娱乐至死》根本就不是一本批判娱乐化现象的书。这本书的本质是什么?

它讲的是,电视这种媒介从技术特性的本质上来说就是一个娱乐的东西。它是完全专注于批判电视这个媒介的,而非批判娱乐化现象。(尼尔.波兹曼,2011)因为电视根本就不容许理性的讨论,不允许有很多复杂性。它用各种花里胡哨的声音、画面来吸引你的注意,把所有东西——新闻、政治、教育……——全都变成娱乐化的。它本质上是一本讲技术决定论的书,如果你之前没有想过一个媒介从本质上会有些偏向的话,你会觉得这本书特别给人启发。

但是这个观点后来受到很多批评,因为它完全走向了决定论。好像因为电视本质上就是这样,所以不可能有好的、严肃的东西在里面。但并非如此。

比如书里批判教育娱乐化,但实际上有非常多教育方面的研究表明,通过电视播出的经典节目如《芝麻街》,在很大的程度上提高了美国孩子的知识水平。再比如对新闻娱乐化的评论,按照尼尔波兹曼的说法,电视的本质导致上面所有新闻都变成了娱乐化的东西。美国很多深夜娱乐讽刺脱口秀节目,比如The Daily Show,以一种娱乐化的形式表现。

但是研究学者发现,很多美国的年轻人不愿意看传统新闻,他们很大部分的信息来源是这些节目。而且它们虽然是通过讲笑话的形式表现,但所有信息都是fact-checked过的。它完全能起到一个很好地让年轻人了解时事的作用。这些例子都说明尼尔·波兹曼等人的这种技术决定论观点背后其实有很多漏洞,你可以举出很多反例。对我来说,我更多地处在一个中间的观点,既不认为技术都是无辜、中立、没有本性的,也不会认为技术的本性能决定一切。我觉得这两者都走向了极端。

中间的观点是什么意思呢?就是我们承认技术本身有自己的特性,电视、互联网1.0或2.0,它们的本质都是不太一样的。像飞樾刚刚说到的,在这个网站上是不是只能点赞,或者能赞也能踩,这些具体设置的背后肯定都有自己的偏向性。但是它最后导致什么结果呢?这就需要跟外界发生互动。要跟政治、经济,跟当时互联网整体的氛围,乃至跟用户素质、整个社区的 一些guideline互动之后才能产生结果。所以我觉得比起刚才提到的这些更极端的观点来说,这个是更nuanced的、更能理解它背后复杂性的视角。

方可成老师提到《娱乐至死》,让我想到麦克卢汉的理论。他在六十年代提出过一个很重要的核心观点,就是media is the message,媒介即讯息(马歇尔·麦克卢汉,2019)。方老师还提到教育和新闻的娱乐化。到底技术是纯然中立的,还是技术完全决定了内容,这两个观点可能都比较极端。我们把这两个极端中和一下,第一平台肯定是有意搭建的,而用户在这个有意搭建的平台里面,发言也是被引导的。但是我们仍然有一定斡旋的权利,可以和这个冰冷的机器协商,仍然能把一些话说出来。

我想补充一个例子,也恰好跟你说的“斡旋”相关。说“斡旋”,感觉我们处于一个弱者的地位——别人定好了一个框架,而我们只能微调一下。其实我觉得技术决定论背后有一个危险地方,在于它会否定你自己的能力,同时也把你的责任摘出去了。

我注意到刚才评论区里面很多人说到同温层和信息回音室(凯斯.R.桑斯坦,2008),这些现象很重要。我之前写过一篇文章,在summarize所有对于回音室现象的学术研究时,发现大家基本都在说,是因为算法只推我们喜欢的内容,所以导致我们网络上的信息回音室现象越来越严重。

但实际上根据非常多学者的研究,他们基本没有发现这一点,他们并没有发现算法推荐和信息回音室的形成之间有一个非常solid、非常好的一个因果关联在里面。因为所有的算法平台都不仅仅只有算法一个东西在起作用。比如说在Facebook和微博上面,当然会有算法干预。但更重要的可能是你关注了谁、多少公号、多少Facebook Page,这些page本身的多元性有多强,你自己的交友圈的范围和多样性……

大家都在抱怨社交媒体给我们创造了一个回音室,但是背后其实隐含着一个事实,就是大家把自己的责任摘出去了,就好像自己没有责任似的。但是实际上更大的责任在于你自己有没有先主动地追求多元的信息。

包括这些技术开发出来本身也可能是因为有这样的需求或者是关注到大家有这样的倾向,才会设置这样的技术来完成推荐的。

这个肯定是用户和结构搭建者不停地互相推拉的过程。在这个基础上,我联想到福柯《规训与惩罚》里面的一些内容,包括他讲的全景敞视,在十八、十九世纪过渡的时候,从对肉体的极端的君主权力的全然施展,变成更加温和、但是更加深刻的精神奴役的一种规训。(米歇尔·福柯,2003)

他也说到监狱好像是现代社会模板式的一个空间原型。之前这种比较宏大、极端的权力施展,变得更像是毛细血管,它的微观权力可以渗透到生活中的每个方面。互联网好像更多地助长了这一些关于技术的搭建、我们之前说的圈子以及所谓的政治圈——权力施展自身的一种方式或者是规训人的一种能力。

我肯定赞成方老师刚刚说的,技术不可能是完全无辜的,也不可能是完全决定的。你要知道社会科学研究里面没有绝对的事情,往往任何一个稍微客观全面一点的社会科学研究者都会持一个相对中道的一个立场,我也是这个立场。不过我觉得接下来可以追问的是——如果技术决定论是错的,那么谁是背后的那个决定者?

比如刚刚绝大部分人讲的都是技术资本主义、互联网资本主义、平台资本主义、监管资本主义……陈飞樾提到福柯,提出了另外一个可能,即最关键的还不是资本,而是权力。因为福柯讲规训与惩罚的终极来源和最想把这个管起来的是国家权力本身。按我的观点,在逻辑上来说控制技术只有三种可能。不管人是谁,手段永远只有三种。

第一种叫做coercive,强制的, 其实就是权力。我通过我的权威,我的命令与手段,让你删你就删,包括从微博到微信的改变,从微信到现在的微信的改变,主要的推动力绝对不是腾讯,也不是资本,而是权力。第二种方式我们称之为exchange或者remunerative,利益性的。给你一点好处,给你发五毛钱,或者给你一个官当,让你可以收门票,那你来了就肯定得说我的好话。资本的主要逻辑靠这个。最后一种我们把它叫做normative,规范性的或者说服性的。实际上就像我们这样的人,通过让你认同我讲的道理,我的规范论证。这种往往就是知识精英。

你可以换很多熟悉的词概括这三种现象,政治精英,经济精英,知识精英,这是三种让人家相信你的信息或者说服别人的方式。为什么技术在不同国家的命运是不一样的?我觉得最重要的就是在不同的国家,这三种操控方式或三种力量的大小不一样。比如说在一个古老的宗教社会,当然是规范性的。什么东西都从大法大典、原教旨里面推出来,不行就可以用火刑把你烧掉,而且不用给你钱。比如说ISIS,既没钱,也没官,小孩信这个就可以上天堂,这就是典型的规范性。在政治、政府比较强大的国家,往往政治权力或者是强制性的手段占主导,就像中国。

这也是为什么我觉得在中国绝对不能照搬媒体资本主义这种理论。你去问问头条和腾讯的朋友,是他们说了算的吗。他们绝对说不是。在资本力量相对比较强大的国家,就有可能由媒介资本主义来驱动技术。

所以我觉得这就是为什么我们虽然关注技术,关注传播,但是我认为尤其是对于当下的中国,我们有相对不错的对社会上不同政治力量(的认识)或者是政治学的这样一个解析会有助于我们看得更深一步,或者说知道我们所想知道的,改变我们所想改变的。

我觉得黄晨老师也做了一个非常好的合题。老师提到的三种不同的力量,一个是强制性的,我们把它称为权力精英;第二种是利益性的,资本的精英;第三种就是说服性的,我们通过知识或者逻辑更完整地来让大家相信,这种可以叫做知识精英。这是一个非常好的一个节点,到这里就称之为上半场吧。

香港中文大学新闻与传播学院助理教授,美国宾夕法尼亚大学博士,“政见CNPolitics”和“新闻实验室”发起人,曾任《南方周末》记者。

中国人民大学国际关系学院政治学系助理教授, 中国人民大学-哥伦比亚大学联合培养博士,主要研究兴趣为中国政治、知识社会学。

麻省理工学院建筑与城市学研究生(SMArchS Urbansim),沙丘研究所的联合创始人。

是哈佛大学建筑学研究生(M.Arch II),雪城大学建筑学学士,辅修哲学,沙丘研究所联合创始人。

终审:洪涛,思文,Jiayin

书目整理:jiaqi,吴美仪,黄纯绎,Joey

技术:刘梦雅、汪行健

回顾文案:Jiayin